Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 26-27.Okt. 2018

URL: cognitiveagent.org

Email: info@cognitiveagent.org

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Email: gerd@doeben-henisch.de

Letzte Korrekturen: 14.Nov.2018

KONTEXT

Der nachfolgende Text stellt keine direkte Fortsetzung des vorausgehenden Beitrags zu ‚Meditation und Wissenschaft‚ dar, ist aber in diesem Kontext zu sehen. Er versucht das konkrete Geschehen des Meditierens zu adressieren, wie es sich aus einer eher philosophisch-wissenschaftlichen Betrachtungsweise darstellt.

RICHTIGE KÖRPERHALTUNG

Wenn wir meditieren wollen, dann geschieht dies nicht im ‚Irgendwo‘ sondern mit unserem konkreten Körper an einem konkreten Ort. Und es stellt sich unweigerlich die Frage, welche Stellung mein Körper einnehmen soll.

Rein theoretisch kann unser Körper sehr viele unterschiedliche Stellungen einnehmen. Dies nochmals moduliert ob ’statisch‘ (innerhalb der Meditation unveränderlich) oder ‚dynamisch‘ (innerhalb der Meditation ‚veränderlich‘) (siehe z.B. eine Auswahl von verschiedenen Körperstellungen, die der Meditationsforscher Ulrich Ott auf der Webseite zu seinem Buch ‚Yoga für Dummies‘ anzeigt). Dazu kommt, dass der einzelne mit seinem Körper Besonderheiten aufweisen kann, sodass bestimmte Körperstellungen für ihn/ sie von vornherein ausgeschlossen sind.

Letztlich gilt nur eine Hauptregel: man nehme solch eine Körperstellung ein, die es zulässt, dass man für die geplante Dauer der Meditation vom Körper nicht durch ‚körperliche Schmerzen‘ ‚abgelenkt‘ wird.

Für alle Menschen, die keine besonderen körperlichen Besonderheiten aufweisen und die in einer Kultur groß geworden sind, wo das Sitzen auf Stühlen Bestandteil des Alltags ist, haben sich zwei Körperstellungen als – in der Regel – sehr hilfreich erwiesen: (i) das Sitzen auf einem Stuhl und (ii) das Sitzen auf einem erhöhten Kissen (oder Meditationsbänkchen) auf dem Boden. Bei (ii) sitzt man auf dem erhöhten (und stabilen) Kissen (oder Bänkchen) und kniet mit beiden Knien auf dem Boden (Sitzmatte, Teppich…). Dadurch hat man drei stabile Punkte, die es erlauben, mit dem Oberkörper ohne Beeinträchtigungen gerade zu sitzen, Im Fall von (i) hat man einen normalen Stuhl. Die allgemeine Empfehlung lautet, sich auf den Stuhl zu setzen, ohne sich anzulehnen, und die Beine gerade vor sich aufsetzen. Tatsächlich kann es aber helfen, vorne auf der Kante des Stuhls zu sitzen, die Beine nach unten abzuwinkeln, dass sie wie Hebel den Oberkörper leicht nach oben schieben, und die Beine dabei im unteren Bereich leicht zu verschränken. Dies nimmt zwar etwas Stabilität von den Beinen weg, erhöht aber die Freiheit und Leichtigkeit des Oberkörpers. Wer will, kann sich auch auf den Rücken auf den Boden legen; dies verleitet aber zum Einschlafen. In allen Fällen kann man die Augen offen oder geschlossen haben; nach vielen Jahrzehnten Praxis würde ich die Schließung der Augen befürworten, weil dies sehr oft mehr hilft, sich auf seinen eigenen Körper zu konzentrieren.

KÖRPER ALS UNIVERSUM

Bevor wir uns jetzt auf die Abenteuerreise Meditation einlassen, einige wenige Gedanken vorweg, um zu verstehen, in welche Kontext wir uns bewegen.

Wenn wir hier vom ‚Körper‘ sprechen, von ‚unserem Körper‘, dann haben wir normalerweise die Bilder vor Augen, die wir aus unserer Alltagspraxis wahrnehmen: unsere Körper haben eine bestimmte ‚Form‘, sie können sich ‚bewegen‘, sie haben ‚Bedürfnisse‘, sie können ‚Schmerzen‘ empfinden, aber auch verschiedene Formen von ‚Lust‘, sie reagieren auf unterschiedliche Aspekte der Umgebung, sie können ‚krank‘ werden, sie können ‚wachsen‘, sie können ‚altern‘ bis hin zum ‚Tod‘, und vieles mehr.

Diese Erfahrungen sind unsere primären Erfahrungen und graben sich seit unserer Kindheit tief ein in unseren inneren Erfahrungsraum, in unsere Erinnerungen, in unsere Erwartungen, und in unser ‚Bild von der Welt und uns selbst‘. Je nachdem, welche individuellen Erfahrungen ein einzelner Mensch in seinem Leben gemacht hat, können sich diese Bilder unterscheiden, bis dahin, dass Aspekte des Alltag für den einen ‚positiv‘ besetzt sind, für die andere ’negativ‘. Positive Erinnerungen ermutigen, diese Bilder zu wiederholen, negative lösen ‚Ängste‘ aus und blockieren.

In den letzten 100 Jahren konnte die Wissenschaft über den Körper viele neue Dinge in Erfahrung bringen, die unser Bild vom Körper nachhaltig verändert haben, und in den letzten 10 – 50 Jahren kamen sehr viele weitere Erkenntnisse hinzu, die es uns heute erlauben, das Bild von unserem Körper noch radikaler neu zu zeichnen.

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts entdeckte der Naturwissenschaftler Sigmund Freud (1856 – 1939), dass unser Bewusstsein‘ ‚lückenhaft‘, ‚fragmentarisch‘ ist; eine Erfahrung, die jeder in seinem Alltag leicht wiederholen kann. Der Inhalt unseres ‚Gedächtnisses‘ ist uns zu keiner Zeit vollständig bewusst; wir erinnern nur solche Fragmente, die sich aufgrund eines ‚Schlüsselreizes‘ aufrufen, aktivieren lassen. Potentiell erscheint unser ‚Gedächtnis‘ nahezu beliebige groß zu sein (wenn man bedenkt, wie viele Details wir lernen können), faktisch, ‚im Lichte des Bewusstseins‘, wissen wir aber immer nur kleine Fragmente. Freud bildete die Arbeitshypothese, dass es neben dem uns bekannten ‚Bewussten‘ zugleich noch ein ‚Unbewusstes‘ geben muss, das immer da ist, das mit dem ‚Bewussten‘ kooperiert, und dass daher das ‚Psychische‘ sich aus beidem zusammensetzt: aus dem ‚Bewussten‘ und aus dem ‚Unbewussten‘. Während er Zeit seines Lebens viele verschlungene Wege ging, um diese Arbeitshypothese weiter zu verstehen, sie zu erforschen, hat er in seinem letzten Text 1938 vor seinem Tod im September 1939 seinen theoretischen Ansatz auf genau diesen Punkt zugespitzt. Und interessant ist auch seine Bemerkung zur Rolle des Bewusstseins: angesichts der Entdeckung des ‚Unbewussten‘ könnte man der Versuchung verfallen, das ‚Bewusste‘ damit zur Seite zu schieben als bedeutungslos. Das hat Freude nicht getan, er schreibt am Ende seines Textes: „Mit alledem ist aber nicht gesagt, dass die Qualität der Bewusstheit ihre Bedeutung für uns verloren hat. Sie bleibt das einzige Licht, das uns im Dunkel des Seelenlebens leuchtet und leitet.“(Freud (1952), S.147)

Mit der Entdeckung des ‚Unbewussten‘ wird das ‚Bewusste‘ also nicht überflüssig.

Nach Freud, ca. 60 Jahre, kann die Wissenschaft die Arbeitshypothese vom ‚Bewussten‘ und ‚Unbewussten‘ weiter präzisieren. Wir wissen heute ziemlich klar, dass unsere ‚Bewusstheit‘ an die Funktionen des Gehirns gebunden ist, das im Körper sitzt, und dass unser Gehirn nur etwa 0.1% der gesamten Zellen repräsentiert, die unseren Körper bilden (für Details dieser Überlegung siehe meinen Blogbeitrag HIER) Dies bedeutet, dass nur ein kleiner Teil dessen, was im Körper passiert, überhaupt im Gehirn präsentiert ist, und dass von dem, was im Gehirn verfügbar ist, wiederum nur ein kleiner Teil punktuell bewusst ist.

Zusätzlich sind zweierlei Aspekte zu bedenken: einmal (i) dass der Signalfluss vom Körper zum Gehirn Zeit benötigt, ebenso von jenen Gehirnteilen, die ’nicht bewusst‘ sind zu jenen, die für uns ‚Bewusstheit‘ ermöglichen; zum anderen (ii) werden die Signale ‚am Ziel‘ nicht einfach nur 1-zu-1 übernommen sondern in der Regel nach bestimmten Mustern verarbeitet, sowohl in Richtung ‚Strukturbildung‘ (Klassen, Kategorien, Typen, …) wie auch in Richtung ‚funktionale Beziehung‘ (Wenn X dann Y). Diese Signalverarbeitung durch das Ziel kann wiederum in zweifachen Sinne geschehen: (a) genetisch induzierte feste Muster oder (b) ’neu gelernte‘ Muster.

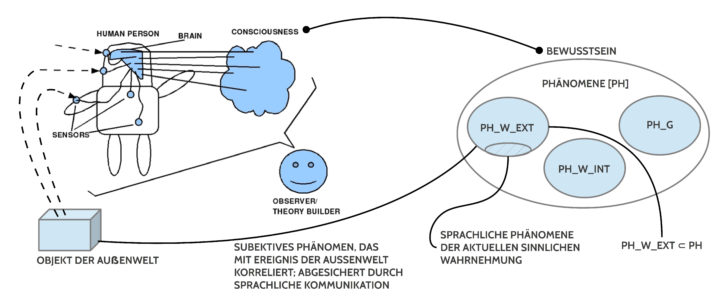

Wenn wir also den Raum aller jener Ereignisse, deren wir uns zu einem bestimmten Zeitintervall ‚bewusst‘ sein können, ‚Bewusstsein‘ (BW) nennen, und alle jene Ereignisse, die diesen Raum des Bewusstseins füllen ‚Phänomene (PH)‘, dann haben wir eine erste wissenschaftlich motivierte Arbeitshypothese zu dem, was wir unter ‚Bewusstsein‘ verstehen können. Folgen wir dem Vorschlag von Freud und nennen die Gesamtheit des Bewussten und des Unbewussten das ‚Psychische‘, dann wird durch diese Begriffsbildung klar zum Ausdruck gebracht, dass beide unauflöslich miteinander verknüpft sind.

TUN – FÜHLEN – DEUTEN

Wenn wir eine bestimmte Körperstellung einnehmen, um zu meditieren, (unser TUN) und wir dabei vorzugsweise unsere Augen schließen, dann bildet für uns unser Bewusstsein eine Art ‚psychisches Teleskop‘ hinein in die unendlichen Weiten unseres Unbewussten. Die Vielzahl der Phänomene, die wir dabei erleben können (unser FÜHLEN), erscheint nahezu unerschöpflich, und bis heute existiert weder eine allgemein akzeptierte ‚Landkarte‘ des Bewusstseins (als Teil des Psychischen) noch haben die Philosophen und Wissenschaftler es bislang geschafft, hier eine wissenschaftlich begründete erschöpfende Theorie zu formulieren (Teil einer DEUTUNG). Wir sind daher eher vergleichbar mit einem Christoph Columbus, der dachte, er folge einem Weg nach Indien, und dann in Amerika landete …. Wenn wir uns mutig in die Meditation begeben, glaubt so mancher, er wisse, was er finde, aber die Wahrheit ist eher eine andere …

ZEIT

Da der Raum der Phänomene aus sich heraus keine ‚Fixpunkte‘ ermöglicht, anhand deren man die Dauer einer Meditation festmachen kann, empfiehlt es sich, vor Beginn der Meditation ein festes Zeitintervall vorzugeben, an dem man sich orientiert (ein Wecker oder heutzutage eine Timer-App auf dem Handy kann hier sehr nützlich sein).

Für alle die anfangen und in anfordernde Tagesabläufe eingebunden sind, empfiehlt es sich, die psychologische Einstiegsschwelle möglichst niedrig zu legen. 10 Minuten + X kann ein guter Start sein, also z.B. mit X=2 hätte man 12 Minuten.

Wichtiger als ab und zu lange zu meditieren ist es, regelmäßig zu meditieren, und dies gelingt zu Beginn nur, wenn die Einstiegsschwelle niedrig genug ist.

Mit ca. 12 Minuten zu Beginn ist die ‚Entdeckungstiefe‘ zwar begrenzt, aber erste interessante Entdeckungen und erste Wirkungen auf das Lebensgefühl können eintreten (natürlich individuell verschieden, und nicht ganz unabhängig vom jeweiligen Kontext). Wichtig ist es, das Meditieren so ’normal wie möglich‘ zu sehen und zu praktizieren. Man tut etwas für sich, so wie man ja auch schläft und isst.

Siehe Anmerkung: ZEIT(1)

LOGBUCH UND REFLEXION

Wer nicht nur ‚Fühlen‘ will (was für sich schon sehr positiv ist!), sondern auch ‚Erkennen‘ will, für den empfiehlt es sich, eine Art ‚Logbuch‘ zu führen, wie die Seeleute auf dem Meer oder die frühen Astronomen bei der Erkundung des Himmels.

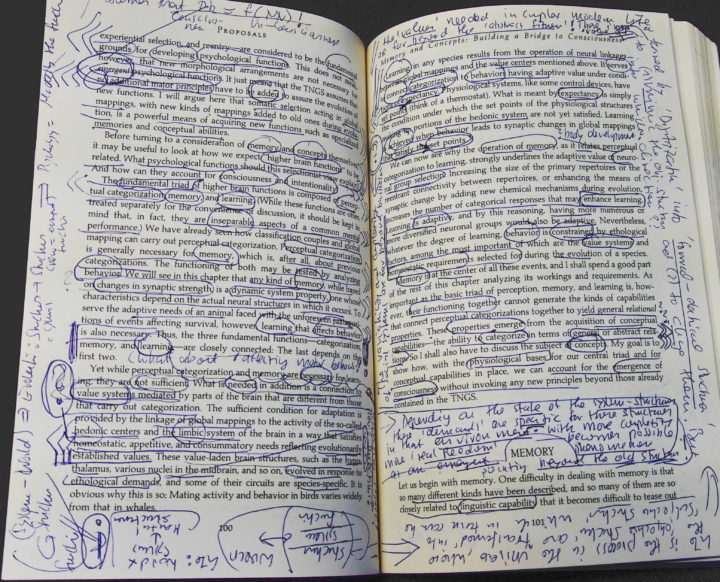

Solch ein Logbuch zu führen, ist nicht ganz einfach, da es bislang – im Gegensatz zu den Seeleuten und Astronomen — keine klaren Kriterien gibt, worauf man denn achten soll. Das Bewusstsein als Fenster ins Unbewusste ist mit einer Unendlichkeit konfrontiert, die bislang eher unerforscht ist, und dies wird dadurch weiter erschwert, dass – nach all unserem Wissen – nicht nur das Unbewusste selbst extrem veränderlich sein kann, sondern auch das Bewusstsein ist keine statische Größe. Das Wissen, das wir aus unserem Alltag kennen, ist vergleichsweise einfach, meist sehr statisch, sehr fragmentiert. Es ist eher hinderlich bei dem eigenen Forschungsprojekt in das eigene Selbst, das nicht statisch ist, das nicht endlich abgrenzbar ist. Möglicherweise muss man ganz neue Begriffe und Denkmuster erfinden, um den Phänomenen gerecht zu werden, auf die man bei dem Experiment Meditation trifft.

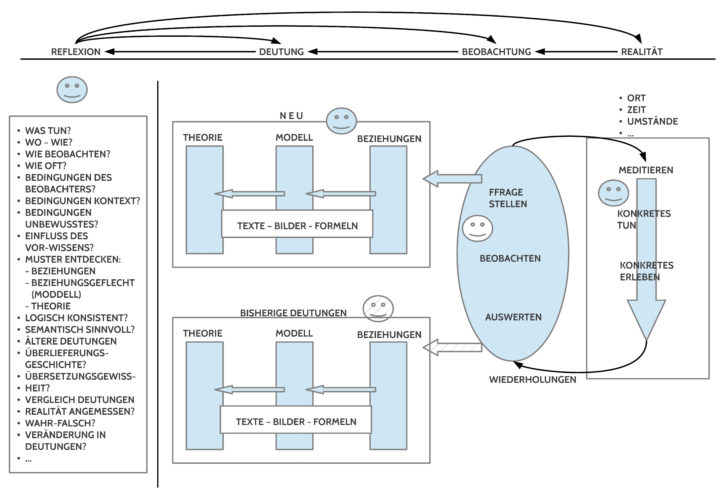

Von daher gibt es keinen Königsweg, wie man sein Logbuch schreibt. Man muss einfach mal anfangen und schreiben, so gut man kann. Und bei diesem Aufschreiben sollte man versuchen, so wenig wie möglich mit bekannten Mustern zu ‚deuten‘, sondern so viel wie möglich zu ’notieren‘, was ’so passiert‘ ist. Was, wann, wie, zeitliche Anordnung, … das Logbuch dient der ‚Sammlung von ersten Daten‘.

Wenn man eine Zeitlang sein Logbuch geschrieben hat, dann kommen oft schon ‚von selbst‘ gewisse Ideen hoch nach Zusammenhängen, Mustern, Regelhaftigkeiten. Man kann diese dann separat notieren als ‚erste Deutungsversuche‘, die Anlass sein können, um über verschiedene mögliche Zusammenhänge neu nachzudenken. Diese Deutungsversuche sollte man als ‚Arbeitshypothesen‘ auffassen, die man im Alltag überprüfen kann.

INTENSIVIERUNGEN

Wer es schafft, die psychologische Einstiegsschwelle im Alltag zu überwinden und es fertig bringt, tatsächlich regelmäßig zu meditieren, und zwar täglich (!), der wird mit der Zeit vielerlei Effekte an sich spüren können. Einmal kann sich sein gesamtes Fühlen deutlich ändern, zum anderen kann sich sein ‚Verstehen‘ zunehmend ändern, sollte er/ sie auch ein Logbuch führen. Da Menschen erstaunliche Unterschiede aufweisen, können die Details dieser Veränderungen sich deutlich unterscheiden.

Die Erfahrung legt den Rat nahe, dass alle, die regelmäßig meditieren, sich einen Kreis Gleichgesinnter suchen (soziale Netze können hierzu u.U. helfen), in dem sie sich über ihre Erfahrungen austauschen können. Dies könnte vielfache positive Effekte haben. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man im Austausch mit anderen eher die Chance hat, zu entdecken, was man mit anderen gemeinsam hat, und was speziell ist. Das gemeinsame kann stark verbinden. Das Spezielle kann sowohl Hinweise liefern, wo persönliche Stärken und Begabungen liegen, als auch Hinweise, dass es Individuelles gibt, was einen stört, hindert, traurig macht, Schmerzen bereitet usw. und wo man den Dingen ‚auf den Grund‘ gehen sollte. Möglicherweise benötigt man hier dann zusätzliche Unterstützung durch ExpertenInnen, die sich mit solchen Belastungen auskennen und konkret helfen können, sich davon zu befreien.

Ein häufiger Effekt nach einer längeren Zeit des regelmäßigen Meditierens ist, dass man dann auch mal ‚länger‘ meditieren oder gar eine Art ‚Meditations-Urlaub‘ verbringen möchte, in dem man 10 Tage oder länger in einer ruhigen Umgebung verbringt, mit anderen Meditierern, wo man auch mal länger meditiert (20, 40 … Minuten, vielleicht mehrmals am Tag). Dies kann das ‚Fühlen‘ erheblich intensivieren.

Letztlich ist die Bandbreite dessen, was man fühlen kann, auch wie intensiv, wie sich dies auf ein Leben auswirken kann, sehr groß. Berichte dazu könnten Bibliotheken füllen. Entsprechend haben sich im Lauf der Jahrtausende auch viele Deutungsversuche angesammelt. Was davon allgemeingültig ist, was letztlich diese Deutungen ‚wirklich‘ bedeuten, ist aufgrund der Besonderheit des Gegenstandes und der Schwierigkeit, darüber zu kommunizieren, bis heute offen. Viele lieben solche Deutungen, weil sie eine Deutung in der Unendlichkeit unseres Daseins haben möchten, die ihnen ein ‚Gefühl von Ordnung und Sicherheit‘ vermittelt. Aber diese persönlichen Vorlieben und das ‚Gefühl von Sicherheit‘ ersetzen nicht die Wahrheit…

Die volle Wahrheit erschließt sich zwar für uns nur über Deutungen, aber sie erschöpft sich nicht in ihnen. Es geht nicht um ‚festhalten‘, sondern um ‚Leben‘ …

Siehe Anmerkung INTENSIVIERUNG (1).

QUELLEN

Sigmund Freud (1952), Gesammelte Werke. Imago Publishing Company, Ltd., London, 1952, Band 17, mit dem Abschnitt ‚Schriften aus dem Jahr 1938‘; darin ein deutscher Text mit englischer Überschrift: ‚Some Elementary Lessons from Psychanalysis‘, Online: http://freud- online.de/

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.

Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER.