Zu Beginn hatte ich gesagt, dass ich versuchen möchte, aufzuzeigen, dass es keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen einem phänomenologisch philosophischen Denken und einem empirischen Denken geben muss.

Bisher haben wir nur gesehen, dass auch ein Denken, das sich auf die Objekte der Aussenwelt fokussiert, dies nicht tun kann ohne Voraussetzung der zugrunde liegenden Bewusstseinstatsachen. Insofern ist die Hinwendung und Fokussierung auf sogenannte empirische Gegebenheiten kein Herausgehen aus der Menge der Phänomene, sondern letztlich nur eine Beschränkung auf eine bestimmte Teilmenge. Was immer also eine empirische Wissenschaft tut, sie tut es innerhalb des phänomenologischen Raumes und sie tut es, indem sie sich ganz bewusst methodische Beschränkungen auferlegt, wie sie mit Phänomenen umgeht. Wenn man genauer hinschaut, könnte man diese methodische Beschränkung als einen speziellen Fall von Epoché bezeichnen.

Denn, halten wir uns dies vor Augen, Epoché bedeutet für Husserl die Einklammerung eines automatisierten Geltungsanspruchs. Aber genau dies will auch die empirische Wissenschaft. Durch viele falsche Geltungsansprüche gebeutelt versuchten großen Forscher wie Galilei und seine Nachfolger ‚falsche Geltungsansprüche‚ abzuwehren (sihe dazu Kuhn).

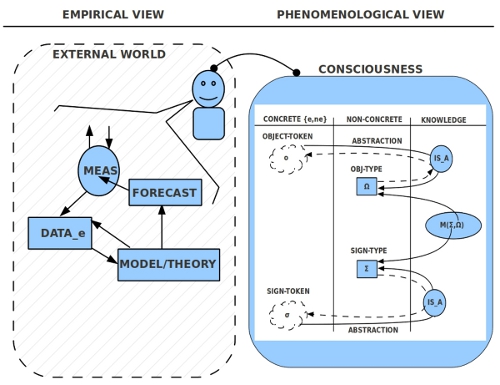

Das Schaubild zeigt die Grundelemente im Paradigma der formalisierten empirischen Wissenschaften, wie sie sich seit dem 16.Jahrhundert in Europa herausgebildet haben und wie sie heute weltweit quasi zum Standard gehören (für einen umfassenden Überblick zum modernen Wissenschaftsbegriff siehe Suppe (1979)).

Die allgemein akzeptierten Grundpfeiler empirischer Theorien umfassen die folgenden stark vereinfachten Elemente:

-

Wiederholbare standardisierte Messverfahren (MEAS), die empirische Daten liefern können

-

Eine formale Theorie, die die Messwerte in Zusammenhänge einordnen kann, durch die Voraussagen möglich werden können.

-

Ein Folgerungsbegriff, der es erlaubt, aus einer formalen Theorie Aussagen abzuleiten, die man als Voraussagen nutzen kann

Vorab zu allen möglichen Details dieses Wissenschaftskonzeptes ist an dieser Stelle philosophisch wichtig, dass all das, was ein empirischer Wissenschaftler im Rahmen seiner wissenschaftlichen Praxis tut, er dies nur dann mit Bewusstsein tun kann, wenn sich alle seine Wahrnehmungen, alle seine sprachlichen Beschreibungen, alle seine logischen Schlüsse innerhalb seines Bewusstseins widerspiegeln. Und mehr noch, er wird auch nur genau das wahrnehmen, abstrahieren, denken, folgern usw. können, was ihm durch die Struktur seines Bewusstseins quasi ‚erlaubt‚ wird. D.h. der Versuch der empirischen Wissenschaften sich methodisch gegen falsche Behauptungen dadurch zu schützen, dass man sich auf eine spezifische Teilmenge der Phänomene einschränkt und Aussagen über das Verhalten dieser Phänomene an genau definierten Vorgehensweisen geknüpft werden, die nur jene allgemeine Strukturen gelten lassen sollen, die sich zwischen verschiedenen Bewusstseinen als gültig erweisen, dieser Versuch ist offensichtlich ein erfolgreiches Konzept.

Dennoch zeigen aber gerade die großen Erfolge der empirischen Wissenschaft, dass sie im Vordringen in immer komplexere Sachverhalte der Strukturen von Materie, von Raum und Zeit, von komplexen emergenten Phänomenen in einen immer größeren Konflikt geraten zwischen dem, was mathematisch-intersubjektv formulierbar und messbar ist und dem, wie wir mit unseren konkreten Gehirnen diese Strukturen noch sinnvoll denken können. Viele neueren Konzepte z.B. der modernen Physik erweisen sich für unser bewusstseinsbasiertes Denken immer sperriger, immer weniger ‚intuitiv‘.

Beispiel: In der Sprache der Mathematik ist es sehr einfach, beliebig viele n-dimensionale Gebilde miteinander auf komplexeste Weise in Beziehung zu setzen, wenn aber unsere aktuellen Gehirne, die damit zu kodierende Wirklichkeit nicht mehr denken können, fragt sich, was man von diesem Ausdrucksmittel halten soll. Außerdem, schon Gödel hatte 1931 gezeigt, dass nahezu alle interessanten Teile der neueren Mathematik gar nicht entscheidbar sind, d.h. wir könnten diese Aufgaben auch an keine Maschine delegieren. Meines Wissens hat sich noch kein empirischer Wissenschaftler ernsthaft die Frage gestellt, was solcherart kognitiven Grenzen letztlich für die empirische Theoriebildung bedeuten. Gibt es gehirnbedingte kognitive Schranke unserer Verstehensmöglichkeit von mathematischen Strukturen? Falls ja –und alle bisherigen Erlenntnisse beweisen genau dies– was heisst dies für die empirische Wissenschaften?

Ist dieses Problem das, wofür man es halten kann, nämlich ein sich verstärkender Hinweis darauf, dass die Denkfähigkeit unserer aktueller Gehirne gemessen an den um uns herum im Universum vorfindlichen Strukturen möglicherweise nicht optimal sind, dann zeigt sich hier, dass die subjektiven Denkvoraussetzungen sehr wohl für das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken eine Rolle spielen kann. Die methodischeAusklammerung des Subjektiven durch die Reduktion auf die Teilmenge der empirischen Phänomene ist sicher einer der genialsten Erfindungen der Menschheit im Versuch, die umgebenden Strukturen zu erkennen. Doch übersieht diese Methodik, dass bei und trotz aller empirischen Epoché der aktive Träger des Erkenntnisprozesses immer noch das aktive Gehirn bleibt, das in der Wechselwirkung zwischen gemessenen empirischen Daten und komplexen mathematischen Modellen vor der immer schwierigeren Aufgabe steht, genau diese Wechselwirkung aufzubauen und zu managen. Dies aber ist genau der subjektive Faktor, der sowohl die Möglichkeiten zum Denken liefert, wie auch die immanenten Schranken. Ohne eine phänomenologisch-philosophische Reflexion auf diese Sachverhalte gerät das gigantische Projekt der Neuzeit, das Projekt einer umfassenden Naturerkenntnis, in die Gefahr, schließlich doch wieder in die trüben Gewässer einer schlechten Metaphysik abzudriften.