VORGESCHICHTE

(1) Bei der Lektüre von Husserls Pariser Vorlesungen von 1929 –bekannt als ‚Cartesianische Meditationen‘– hatte sich gezeigt, dass sich Husserl im Rahmen seiner Beschreibung der phänomenologischen Analyse schwer tat, die Eigenstellung des ‚Objektes‘ in seinem Denkrahmen zu beschreiben (siehe dazu die vorausgehenden Reflexionen in diesem Block; eine Übersicht findet sich hier). Obgleich das ‚Objekt‘ ein wesentliches Moment in seiner Beschreibung des ‚transzendentalen ego‘ war, hatte es dennoch keine absolute Eigenständigkeit innerhalb des Denkhorizontes. Das Denken war primär. In diesem Sinne erweist sich das Husserlsche Denken als ‚idealistisch‘. Zum Ende seiner Vorlesungen bemerkt Husserl, dass er mit diesem Denkansatz ein Problem bekommt um dem Phänomen des ‚Anderen‘ als ‚Du‘ gerecht werden zu können.

(2) In meinem Vortrag in Bremerhaven hatte ich nachfolgend herausgearbeitet, dass ein phänomenologisches Denken sich nicht im absoluten Gegensatz zu einem empirischen Denken befindet und dass, darüber hinaus, ein phänomenologisches Denken sogar der Unterstützung des empirischen Denkens bedarf, um seine eigenen Denkvoraussetzungen ‚kritisch‘ zu klären. Kritisch nicht im Sinne von Kants ‚Kritik der reinen Vernunft‘ als Klärung ohne Bezug zur Empirie, sondern durch Einbeziehung der Empirie hinsichtlich der empirischen Voraussetzungen des Denkens.

(3) Die Vorgehensweise der Einbeziehung der Empirie zur Klärung der Voraussetzungen des Denkens wurde schon von anderen praktiziert (im Vortrag verweise ich auf einige Publikationen im Rahmen einer sogenannten ‚Evolutionären Erkenntnistheorie‘: Literaturhinweise). Ein solches Vorgehen setzt allerdings die Annahme voraus, dass das uns bekannte bewusste Denken eine Leistung des Gehirns ist. Dies bedeutet, dass wir nur solches bewusst erleben und denken können, was durch die ‚Schaltungen der neuronalen Maschinerie‘ möglich ist. Allerdings folgt daraus nicht, dass man aus den physikalischen Eigenschaften dieser neuronalen Maschinerie die korrespondierenden bewussten Leistungen direkt erschließen könnte. Die ‚bewussten‘ Leistungen gehören zur ‚Innensicht‘ des Gehirns und sind als solche nur von dem beschreibbar, der diese ‚Erlebnisse‘ hat. Daraus ergibt sich, dass eine Beschreibung der Struktur und Dynamik des Bewusstseins aus der Innensicht eine unverzichtbare und irreduzible Aufgabe einer philosophischen Analyse des menschlichen Denkens ist –als phänomenologische Theorie TH_ph–, allerdings notwendigerweise korrespondierend mit neuropsychologischen Untersuchungen zur Denkmaschinerie TH_nn und dem korrespondierenden Verhalten TH_sr, will man ein minimal vollständiges Bild gewinnen.

(4) In diesem Zusammenhang bin ich durch die Lektüre von K.Lorenz ‚Die Rückseite des Spiegels‘ aufmerksam geworden auf die Philosophie Nicolai Hartmanns. In der Darstellung von Konrad Lorenz gewann ich den Eindruck, dass N.Hartmann der Stellung des ‚Objekts‘ innerhalb des Denkens von vornherein mehr Gewicht verleiht als Husserl. Während Husserl gegen Ende seiner Pariser Vorträge große Probleme hat, dem ‚Objekt‘ innerhalb seines Denkens wieder eine angemessene Stellung zu verschaffen, nachdem er es zuvor weitgehend annulliert hatte, soll Hartmann nach Lorenz dem ‚Objekt‘ innerhalb des Denkens von vornherein eine sehr starke Stellung eingeräumt haben.

(5) Nach kurzer Recherche habe ich dann begonnen jenes Werk von Hartmann zu lesen, durch das er sich vom Idealismus einer Marburger Schule abgewendet haben soll, eben seine ‚Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis‘ [MdE] von 1929.

MdE – AUSGANGSPUNKT

(6) In der ‚gnoseologischen‘ Einleitung bezeugt Hartmann, dass er den Ausgangspunkt einer philosophischen Analyse analog zu Husserl in einer ‚phänomenologischen Analyse‘ des Gegebenen sieht. So schreibt er explizit „Nur das größtmögliche Maximum an Gegebenheit kann der wahrhaft kritischen Einstellung genügen, die bis hinter alle möglichen Standpunkte zurückgreift und auch gegen sie kritisch bleibt.“ (MdE,43). Und weiter „Der Phänomenologie müssen alle Phänomene als gleichwertig gelten. Für die Theorie können sie es nicht sein. Phänomenologie … steht ja nicht nur diesseits der Theorie, sondern diesseits aller Problemstellung. Ihre ganze Arbeit ist die Ordnung und Zusammenfassung des Gegebenen unter der Einheit deskriptiver Begriffe. Was sie als gegeben zusammenstellt, erhebt nicht den Anspruch auf objektive Realität, sondern nur auf Geltung als Phänomen. Und eben das Phänomen ist es, was die Theorie zu deuten hat.“ (MdE,43)

(7) Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von wichtigen Begriffen, die innerhalb der Einleitung nicht wirklich erläutert werden, die aber dennoch Schlüsselbegriffe zu sein scheinen, die einen ‚Rahmen‘ aufspannen, innerhalb dessen sich alle weiteren Überlegungen bewegen werden.

(8) Ein erstes Gegensatzpaar bilden einerseits die ‚Phänomen als Gegebenes‘ und andererseits ein möglicher ‚Standpunkt‘, der von den gegebenen Phänomenen insoweit als ‚unabhängig‘ anzunehmen ist, als es offensichtlich mehr als einen einzigen Standpunkt zu den gleichen Phänomenen geben kann (andernfalls gäbe es eine denknotwendige Verbindung von gegebenen Phänomenen zu einem Standpunkt und eine Betonung auf die Phänomene ‚hinter allen möglichen‘ Standpunkten wäre unnötig). An dieser Stelle ist nicht ganz klar, was ein solcher ‚möglicher Standpunkt‘ unterschieden von gegebenen Phänomenen sein soll. Hartmann stellt nur fest, dass die Konzeption des ‚Standpunktes‘ auf der „letzten und abhängigsten“ Einsicht basiert, die vom „Ganzen der Problembehandlung“ abhängig ist (vgl. MdE, 43).

(9) Ebenso gibt es eine Unterscheidung zwischen gegebenen Phänomenen und einer ‚Theorie‘, von der gesagt wird, dass sie die Phänomene ‚deute‘. Was man sich genau unter ‚Theorie‘ oder unter ‚Deuten‘ vorstellen sollte, erklärt er auf den ersten 43 Seiten nicht). Man kann vermuten, dass es sich um eine von den gegebenen Phänomenen verschiedene Ebene des Denkens handeln kann, die durch Bereitstellung von eigenständigen Zusammenhängen diese Phänomene ‚deutet‘.

(10) Er spricht außerdem von ‚deskriptiven Begriffen‘, die dazu dienen, die gegebenen Phänomene Ph zu ‚Ordnen und Zusammenzufassen‘ bzw. ‚Zusammenzustellen‘. Was man sich unter ‚deskriptiven Begriffen‘ vorstellen soll bzw. wie man sich ein ‚Ordnen‘ und ‚Zusammenstellen‘ vorzustellen habe, wird nicht erklärt. Man kann spekulieren, dass ‚deskriptive Begriffe‘ B_des Ausdrücke einer Sprache L sind (B_des subset L), mittels deren Bezug genommen wird auf gegebene Phänomene als mögliche ‚Bedeutungsträger‘ D subset Ph (Designate, Bezeichnete, Signifie, …) M: L —> D. Es stellt sich dann die Frage, inwieweit solche deskriptiven Begriffe B_des selbst auch Phänomene sind/ sein müssen. Wären die Ausdrücke B_des Phänomene im Sinne Husserls, dann wären sie bar jeglicher Bedeutung D, da die Bedeutungsbeziehung M(L,D) als solche etwas ist, was weder einem Ausdruck B_des als solchem noch einem potentiellen Bedeutungsträger D als solchem zukommt. Die Bedeutungsbeziehung ist ein ‚eigenständig Gegebenes‘ als Eigenschaft unseres Bewusstseins, das wir ‚vorfinden‘. D.h. unser Bewusstsein ‚zeigt‘ uns, dass wir zwei unterschiedliche eigenständige gegebene Phänomene B_des_i und Ph_j über eine Bedeutungsbeziehung M() so miteinander verknüpfen können, dass ab einem bestimmten ‚Punkt‘ eine Bedeutungsbeziehung M(B_des_i, Ph_j) gegeben ist, durch die das Phänomen Ph_j zu einem ‚Designat‘ (zu einer Bedeutung) für das Phänomen B_des_i wird und umgekehrt das Phänomen B_des_i zu einem ‚Zeichen‘ für das Phänomen Ph_j. In diesem Zusammenhang könnte man die deskriptiven Begriffe dann ‚definieren‘ als solche ‚Zeichen‘, die in einer Bedeutungsbeziehung M() zu einem gegebenen Phänomen des Bewusstseins stehen. Sofern man solche deskriptiven Begriffe zur Kommunikation zwischen verschiedenen Bewusstseinen benutzen möchte müsste geklärt sein, wie es möglich ist, dass zwei verschiedene Bewusstseine A und B eine ‚hinreichend ähnliche‘ Bedeutungsbeziehung etablieren können, obschon weder A die Phänomene von B kennt noch B jene von A. Ferner wäre zu klären, ob und wie die Bedeutungsbeziehung M() in beiden Bewusstseinen ‚hinreichend ähnlich‘ ist bzw. sein kann.

(11) Schließlich bringt Hartmann den Begriff ‚objektive Realität‘ ins Spiel, und zwar als etwas, was außerhalb der phänomenologischen Analyse liegt. Phänomene sind zwar per se auch ‚real‘, aber nicht ‚objektiv‘. An dieser Stelle ist schwer ersichtlich, was mit einer Realität ‚außerhalb‘ der Phänomene des Bewusstseins gemeint sein kann, da ja nach allgemeiner Annahme alles, was wir wissen und wissen können nur durch die Vermittlung des Bewusstseins erkenntnismäßig fassbar wird.

MdE – SUBJEKT, OBJEKT, TRANSZENDENTAL

(12) Hartmann beginnt seine Analyse mit der Annahme, dass jegliche ‚Erkenntnis‘ geprägt ist von den unterscheidbaren Momenten ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘: das Subjekt ‚erfasst‘ das Objekt und das Objekt ist für das Subjekt ‚erfassbar‘. Diese Asymmetrie ist nicht ‚umkehrbar‘ bzw. nicht ‚vertauschbar‘. Hartmann spricht sogar davon, dass sich in diesem ‚Hinausgreifen des Subjekts‘ anzeigt, dass die Sphäre des Objekts für das Subjekt ‚transzendent‘ ist, da das Subjekt zum Erfassen des Objekts ’sich verlassen‘ (‚transzendieren‘) muss. Andererseits bedingt eine Objekt-Erkenntnis, dass das Subjekt im Erkennen nicht beim Objekt verbleibt, sondern trotz allem auch bei ’sich selbst‘ ist; dadurch nur ist ein Bewusst-sein-des-Objekts möglich. Schließlich gilt, dass innerhalb der durch das Erkennen zustande kommenden Verknüpfung von Subjekt und Objekt das Objekt ‚unaufhebbar erhalten‘ bleibt. (vgl. MdE, 44f,Nr.1-6)

(13) Wie so oft werden in diesem Buch Begriffe –hier ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘– eingeführt, die nicht weiter erklärt werden. Da es sich um komplexe Begriffe handelt, denen allem Anschein nach eine zentrale Rolle zukommt, ist dies ein wenig befremdlich. Andererseits ist aus dem Bereich der modernen Theoriebildung bekannt, dass man innerhalb eines theoretischen Gefüges ‚theoretische Terme‘ einführen kann, deren Bedeutung nur durch ihre logische Funktion im Gesamtkontext gegeben ist. Angenommen, dass es sich bei den Begriffen ‚Objekt‘ und ‚Subjekt‘ um solche theoretischen Begriffe handelt, dann müssen wir ihre Bedeutung durch den ‚Kontext ihrer Verwendung‘ erschließen. Dabei sollte man bedenken, dass moderne Theorien formale Theorien sind, in denen der Kontext eindeutig gegeben ist. Davon kann hier nicht die Rede sein. Gegen diese Interpretation als ‚theoretische Terme‘ spricht auch, dass Hartmann ja gerade zuvor eine deutliche Abgrenzung zwischen einer ‚phänomenologischen Analyse mittels deskriptiver Begriffe‘ einerseits und möglichen ‚deutenden Theorien‘ andererseits gefordert hat. In diesem Sinne würde man erwarten, dass er hier nicht mit theoretischen Begriffen operiert, sondern mit deskriptiven. Deskriptive Begriffe sollten sich dann aber auf jene Phänomene beziehen, von deren Gegebenheiten wir ausgehen. Nehmen wir dies als Deutungshypothese an, dann müssten wir fragen, auf welche Phänomene beziehen sich die deskriptiven Begriffe ‚Objekt‘ und ‚Subjekt‘?

(14) Husserl hatte den Begriff des ‚transzendentalen ego‘ eingeführt, um den nicht weiter aufzeigbaren ‚Fluchtpunkt‘ allen Wissens um etwas zu benennen. Descartes hatte in der Formulierung des ‚cogito ergo sum‘ ein ‚ego‘ impliziert, das als solches kein Phänomen ist wie ein Phänomenkomplex ‚Stuhl‘, ‚Hund‘, ‚Hand‘ usw. Das ‚wissende ego‘ wurde sowohl von Descartes wie auch Husserl als Bedingung jeglicher Erkenntnis geortet –und insofern von Husserl als ‚transzendental‘ bezeichnet–, aber eben nicht vergleichbar jenen Phänomenkomplexen, die gewöhnlicherweise das ‚Etwas‘ im Erkennen markieren, den intentionalen Gegenstand. Nehmen wir einmal an, Hartmann meint mit ‚Subjekt‘ in diesem Kontext das, was Husserl ‚transzendentales ego‘ nannte und Descartes implizit mit seinem ‚cogito ergo sum‘ meinte. Dann könnte man annehmen, dass Hartmann vielleicht mit ‚Objekt‘ all jene Phänomenkomplexe meint, die in der Erkenntnisbeziehung dem transzendentalem ego als ein ‚Etwas‘ gegenübertreten.

(15) Mit dieser Interpretation könnte man dann formulieren, dass das in der Erkenntnisbeziehung aufscheinende ‚Etwas‘ als Gegenüber zum transzendentalen ego weder durch das transzendentale ego ‚hervorgebracht‘ wird noch im Erkennen vom transzendentalen ego ‚absorbiert‘ wird. Innerhalb der Erkenntnisbeziehung ist ein mögliches ‚Objekt‘ als ein Etwas der Erkenntnis gegenüber dem erkennenden transzendentalem ego gleichberechtigt und damit dann auch transzendental; es bildet eine Voraussetzung der Erkenntnis, die das transzendentale ego nicht selbst hervorbringt, sondern vorfindet. Gerade darin liegt ja auch irgendwie der Reiz des Erkennens; es hat fundamental den Charakter des ‚Vorfindens‘, ‚Entdeckens‘, ‚Begegnens‘ mit etwas Verschiedenem, Anderem. Strenggenommen geht aber eine Qualifizierung von etwas Gegebenem als ‚transzendental‘ über die phänomenologische Analyse schon hinaus. Zwischen ‚Objekt‘ und ‚Subjekt‘ zu unterscheiden macht Sinn, da sich hier unterschiedliche Eigenschaften im gegebenen Phänomen einer Beschreibung ‚aufdrängen‘. Diese Beschreibungen weiter zu analysieren hinsichtlich logischer Verhältnisse gehört eigentlich schon in den Bereich einer möglichen Theorie.

MdE – BILD DES OBJEKTS

(16) An dieser Stelle trifft Hartmann eine Entscheidung von großer Tragweite. Er schreibt „Das Einholen des Erfaßten bedeutet nicht ein Einholen des Objekts in das Subjekt, sondern nur die Wiederkehr der Bestimmtheiten des Objekts an einem inhaltlichen Gebilde im Subjekt, dem Erkenntnisgebilde, oder dem ‚Bilde‘ des Objekts…. Am Objekt entsteht nichts Neues, im Subjekt aber entsteht das Gegenstandsbewußtsein mit seinem Inhalt, dem ‚Bilde‘ des Objekts.“ (MdE, 5, Nr.7). Auf den ersten Blick verletzt er mit dieser Feststellung seine eigenen methodischen Forderungen. Wenn es nicht das Objekt selbst ist, was im Erkennen aufscheint, sondern nur ein ‚Bild‘ von dem Objekt, dann gehört das vorausgesetzte Objekt nicht zu den Phänomenen. Dann aber liegt es außerhalb der von ihm selbst postulierten deskriptiven Phänomenologie. Bestenfalls könnte es Gegenstand einer theoretischen Diskussion sein, die sich um eine angemessene theoretische Deutung des phänomenologischen Sachverhalte bemüht. Innerhalb einer deskriptiven Phänomenologie habe ich aber nur jene Phänomene, die tatsächlich innerhalb des Erkennens aufscheinen. Lässt sich der Begriff des ‚Objekts‘ wie vorher angesprochen einigermaßen deuten als typische Phänomenkomplexe, die innerhalb des Erkennens als ‚Etwas‘ aufscheinen, entzieht sich der Begriff eines ‚Objekts als dem Erkennen jenseitig‘, verstanden als ‚Objekt als solches‘, jeglicher Phänomenologie; dies ist mehr als transzendent und daher –in diesem Kontext– rational nicht nachvollziehbar.

(17) Hartmann scheint sich dieser Problematik bewusst zu sein. Er führt nämlich dann die Unterscheidung zwischen ’schlichter, unreflektierter Erkenntnis‘ ein und solcher Erkenntnis (MdE. 45), in der ein Moment von ‚Reflexion‘ vorkommt; letztere aber noch unterschieden von einer vollständigen ‚Theorie‘ (MdE,46). Die schlichte, naive, unreflektierte Erkenntnis kann nach ihm nicht unterscheiden zwischen dem ‚Objekt als solchem‘ und dem ‚Bilde des Objektes‘. Erst in Verbindung mit Reflexion lassen sich die ‚Bestandteile des Phänomens aufzeigen‘, bewusst machen. Die hier notwendige Reflexion ist noch nicht die Theorie, aber doch die Voraussetzung einer möglichen Theorie. Aufgrund ihrer Unterscheidung kann eine Theorie entstehen. Zugleich stellt er fest, dass eine schlichte, naive Erkenntnis im Alltag niemals isoliert auftritt sondern immer schon eingebettet in ein alltägliches ‚Meinen über das Erfasste‘, das direkt in das Erfasste ‚hineininterpoliert‘ ist (vgl. MdE, 46).

(18) Selbst wenn man Hartmann zustimmt, dass das alltägliche Erkennen eine beständige Mixtur von phänomenologischen Sachverhalten, vorgefertigten Interpretationen in Form von Meinungen und andauernden Reflexionen ist, so kann und muss man sich fragen, warum er zuvor so klare methodische Unterscheidungen aufstellt, wenn er sie dann doch nicht –mit Verweis auf eine vorphilosophische, davon abweichende Praxis– dann noch nicht selbst beherzigt?

(19) Nach diesem Einschub mit ’naiver‘ versus ‚reflektierender‘ Erkenntnis wiederholt er dann seine These „Es ist der Gegenstand nicht wie er an sich ist, sondern wie er gesehen, erfaßt oder gemeint ist. Zum Bewusstsein kommt dieser Unterschied wo erneutes Erfassen zu erstmaligem Erfassen in inhaltlichen Gegensatz tritt.“ (MdE,46) Und, etwas später „…Dieses Etwas nun,als welches er vorkam oder vorschwebte, ist offenbar weder der Gegenstand selbst noch auch das Subjekt, sondern ein von beiden unterschiedenen Drittes, das in die Erkenntnisrelation eingeflochten ist. Es ist das, was man die ‚Vorstellung‘ des Gegenstandes genannt hat.“ (MdE, 46f)

(20) Entscheidend ist hier der Satz „Zum Bewusstsein kommt dieser Unterschied wo erneutes Erfassen zu erstmaligem Erfassen in inhaltlichen Gegensatz tritt.“ Dieser Satz setzt voraus, dass es beim Erfassen eine Unterscheidung von ‚Vorher – nachher‘ gibt

also eine Art Folge von Erfasstem <Erf_1, Erf_2, …, Erf_n>

und dass die inhaltlichen Eigenschaften von etwas Erfassten Erf_i und Erf_i+1 vergleichbar sind, mindestens im Sinne von ‚gleich’/ ‚ungleich‘, also

comp(Erf_i, Erf_i+1) = 1, wenn ‚gleich‘ und =0, wenn ‚ungleich‘.

Eine solche komplexe Operation setzt voraus, dass es ein minimales Gedächtnis (Memory) gibt, das in der Lage ist, ‚vorausgehende‘ Erfassungen soweit zu speichern, dass ein Vergleich mit ’neuem‘, ‚aktuellem‘ Erfassten möglich ist. Sagen wir, dass die zu vergleichenden Gebilde Erf_i und Erf_i+1 auf der ‚gedanklichen Ebene‘ Level_k liegen, dann operiert der Vergleich auf einer höheren Ebene Level_k+1. Auf dieser höheren Ebene Level_k+1 ließe sich dann eine Art ‚Metakonzept‘ MK(Erf_i, Erf_i+1) bilden, in dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede repräsentiert werden könnten (Anmk: in der kognitiven Psychologie gibt es zahlreiche Modelle, wie man solche begrifflichen Strukturen beschreiben könnte). Die ‚Vorstellung‘ bzw. das ‚Bild‘ eines Objektes wäre in dieser theoretischen Rekonstruktion dann eine aktuelle ‚Instanz‘ (Erf_i) eines abstrakten ‚Objektkonzeptes‘ (MK()), das sich anhand der vielen individuellen Instanzen langsam ‚bilden‘ würde. Das ‚Objekt an sich‘ wäre dann ein theoretisches Konstrukt auf der Basis der phänomenalen Ereignisse. In diesem Modell könnt man zum Level_k+1 einen weiteren Level_k+2 bilden. Auf diesem Level könnte man dann Eigenschaften von Objektkonzepten modellieren, z.B. dass ein Objektkonzept ‚unabgeschlossen‘ ist, d.h. ein Objektkonzept kann sich grundsätzlich verändern, weiter entwickeln (Anmk: dieses Modell wurde schon anlässlich der Diskussion von Husserls Cartesiansichen Meditationen beschrieben. Würde man es akzeptieren, dann würden sich hier Husserl und Hartmann bis zu diesem Punkt nicht wirklich unterscheiden).

(21) Für Hartmann ist es wichtig, zu betonen, –hier Fichte positiv zitierend– „Erkenntnis ist Bestimmung des Subjekts durch das Objekt“. (MdE,47) Und „Das Subjekt verhält sich in der Erkenntnisrelation prinzipiell rezeptiv zum Objekt“. (MdE,48) Obgleich wir heute wissen (und in anderem Zusammenhang geht Hartmann selbst darauf ein), dass das Subjekt sehr wohl das Aufscheinen von Objekten in seinem Bewusstsein so manipulieren kann, dass das, was aufscheint, mit ‚unabhängig vom Bewusstsein existieren Objekten‘ wenig bis gar nichts mehr zu tun hat (Selbsttäuschung, Wahn, Lüge, Propaganda, Desinformation, Fantasie, Virtuelle Welten,…), kann man zustimmen, dass dort, wo das Subjekt in einer ’nicht manipulierten Umgebung‘ lebt, das im Bewusstsein Erfasste Eigenschaften ‚von Etwas jenseits des Bewusstseins‘ transportiert, die die Gestalt des Bewusstseins ‚prägen‘ können. In gewisser Weise folgt dann das Bewusstsein dem Objekt anhand des postulierten Gedächtnisses.

MdE – A POSTERIORI, A PRIORI

(22) Hartmann führt dann auch noch die Unterscheidung ‚a posteriori‘ und ‚a priori‘ ein. ‚A posteriori‘ nennt er alles Erfassen, bei dem das Erkennen sich auf einen ‚realen Einzelfall‘ bezieht. (cf. MdE,50). Alles Erfassen, bei dem ein realer Einzelfall nicht vorliegt und eine Erkenntnis aufgrund des ‚allgemeinen Wesenszuges‘ des Gegenstandes, aufgrund seines ‚idealen‘ Seins, möglich ist, nennt er ‚a priori‘. (vgl. MdE, 50).

(23) Auf den ersten Blick bieten diese Begriffsdeutungen zum Vorausgehenden kein Problem, da Metakonzepte als solche immer Möglichkeiten bieten, allgemeine Aussagen über ein Erfasstes zu machen, ohne dass dieses als Instanz gegeben ist. D.h. das ‚A priorische‘ wäre in diesem Modell indirekt gegeben durch die sich herausbildenden Strukturen im Bereich der Metakonzepte. Es ist aber nicht ganz klar, ob Hartmann nicht doch noch etwas anderes, und sogar ‚mehr‘ meint, wenn er diese Begriffe benutzt.

(24) So spricht er vom ‚äußeren‘ und ‚inneren‘ Sinn und zitiert Kant mit dem Gedanken, „… dass er das eigentliche Erkenntnisphänomen des Apriorischen in seiner ‚objektiven Gültigkeit‘ erblickt, d.h. im Zutreffen des innerlich Erschauten auf den transzendenten Gegenstand.“ (MdE, 51). Im vorausgehenden Modell könnte man zwar ein entstehendes Metakonzept immer wieder neu mit dem aktuell Erfassten vergleichen und im Falle der ‚hinreichenden Ähnlichkeit‘ dies als ‚Bestätigung‘ mit der ‚transzendentalen Quelle‘ interpretieren, unabhängig von den Metakonzepten macht es aber keinen rechten Sinn, von einem ‚transzendenten Objekt‘ zu sprechen, da hierfür jeglicher Ansatzpunkt fehlt. Man kann sich zwar vorstellen, dass man die Erkenntnisebenen Level_k+2 weiter ausdehnt und z.B. ein umfassendes Metakonzept bildet, in dem das Konzept (die Idee?) eines Raumes formiert wird, in der das Bewusstsein als ein Element vorkommt, das von hypothetischen Objekten beeinflusst werden kann. Dies wären dann Konzepte möglicher transzendenter Objekte, aber diese Metakonzepte selbst wären natürlich keine transzendenten Objekte. Es ist schwer zu sehen, wie Hartmann diese Rede von transzendenten Objekten im Rahmen der menschlichen Erkenntnis rechtfertigen kann. Auch die Rede vom ‚äußeren‘ und ‚inneren‘ Sinn ist problematisch. Wenn das Subjekt über phänomenologische Komplexe sowie darauf aufbauende Metakonzepte nicht hinauskommt, wie kann er dann in einem absoluten Sinne von ‚Außen‘ versus ‚Innen‘ sprechen? Bislang wäre eine Reden von ‚Außen‘ nur in einem abgeleiteten Sinne innerhalb der Metakonzeptbildung möglich.

(25) Hartmann hält diese Mehrdeutigkeit eine Zeitlang noch in der Schwebe, da er für den Bereich des Erkennens (die gnoseologische Sicht) eine letzte Unabhängigkeit von Subjekt und Objekt voneinander ausschließt (vgl. MdE, 51-53), formuliert aber so, dass mit Blick auf eine ontologische (die Existenz betreffende) Sicht ein An-sich-sein postuliert, von dem aus das Objekt vom Subjekt unabhängig ist und in diesem Sinne wahrhaft ‚transzendent‘ und nicht nur ‚transzendental‘. Ferner schließt er in ontologischer Sicht nicht aus, dass auch das Subjekt ‚mehr‘ ist als nur Erkennen. (vgl. MdE, 52f)

(26) Ein solcher ‚Flirt‘ mit einer ontologischen Sicht mag ’nett‘ wirken, ist aber letztlich ‚unseriös‘, wenn darauf verzichtet wird, heraus zu arbeiten, wie es möglich ist, auf der Basis einer gnoseologischen (strikt an der Erkenntnis orientierten) Sicht zu ontologischen Aussagen zu kommen, die deutlich mehr Informationen enthaltenen, als die Erkenntnisbasis hergibt. Ich sehe in dem Text soweit bislang keinerlei Ansatzpunkt, wie Hartmann seine ontologischen Deutungen rechtfertigen könnte.

MdE – HANDLUNG

(27) Hartmann weist kurz darauf hin, dass das Subjekt durch sein ‚Handeln‘ sehr wohl auch das Objekt verändern könne. (vgl. MdE, 53f). Er gibt hier aber weiter keine Erläuterungen. Dies wäre aber sinnvoll, da das Reden von ‚Handlungen des Subjekts, die das Objekt verändern‘ phänomenologisch alles andere als einfach ist. Allein der saubere Aufweis, wie man begrifflich beschreiben sollte, dass ein Subjekt ‚Aktivitäten‘ ‚plant/ intendiert/ will…‘, diese dann ‚umsetzt‘, die ‚Wirkung‘ dieses seines ‚Handelns‘ erfassen kann als sein eigener Beitrag zur Veränderung des erfahrbaren Objektes ist maximal komplex und ist nach meiner Kenntnis bis heute von niemandem auch nur annähernd geleistet worden. Dies reisst eine gewaltige Lücke in die philosophische Reflexion um das Verhältnis von Subjekt und Objekt.

MdE – VARIABLES OBJEKT

(28) Oszillierend zwischen Gnoseologie und Ontologie kreist Hartmann beständig um die Differenz von aktuell erkanntem Objekt und dem allgemeineren Konzept, das sich aus vielen konkreten Ereignissen herausbilden kann. Er selbst neigt dazu (mit Anlehnung an eine nicht begründete Ontologie) diese Differenz interpretierend auszuweiten auf ein Objekt an sich, auf ein wahrhaft transzendentes Objekt, auf ein ‚Transobjektives‘. (MdE, 54) Und er nimmt an, dass das Subjekt von dieser Inadäquatheit zwischen realisiertem und transzendentem Objekt wissen kann, ein ‚Wissen des Nichtswissens‘. (MdE, 54). Daraus leitet Hartmann ein Bewusstsein der ‚Beschränkung‘ her, das zu einem Spannungsmoment wird, welches wiederum den Erkenntnisprozess als Progreß antreibt. (vgl. MdE, 55)

(29) Diese schon eher psychologisch anmutenden Spekulationen zeigen, was passiert, wenn man die Bedingungen der Aussagen nicht mehr sauber kontrolliert. Im Rahmen des Erkenntnisprozesses gibt es kein ‚Objekt an sich‘ als ‚transzendierendes‘ Objekt. Wohl lässt sich vorstellen, wie man mit Hilfe von Erkenntnisebenen unterschiedliche Abstraktionsebenen konstruieren kann, die unter Einbeziehung eines –noch näher zu beschreibenden– Gedächtnismodells aus einem Strom von Einzelereignissen abstrakte Konzepte bilden können, die sich durch eine Kontrolle möglicher Übereinstimmungen als abstrakte Metakonzepte etablieren können, mit deren Hilfe das Subjekt seine Orientierung in der Flut der Phänomene verbessern kann. Als Metakonzept lassen sich auch Eigenschaften wie die ‚Unabgeschlossenheit eines Konzeptes‘ bilden, die wiederum die Ausarbeitung einer Strategie erlauben würde, mit Unabgeschlossenheit umzugehen, aber dieser Mechanismus könnte seine eigenen immanenten Beschränkungen nicht vollständig überwinden. Das ‚Objekt an sich‘ bleibt wesentlich unerreichbar. Eine Konsequenz davon ist, dass das subjektive Wissen wesenhaft unabgeschlossen ist und von daher der Strom der Phänomene einen hohen Informationswert besitzt; alles, was ‚abweicht vom Bekannten‘ kann extrem bedeutsam sein.

(30) Erkennen bleibt für ein Subjekt eine zentrale Aufgabe, da das Wissen ‚um das mögliche Ganze‘ ‚verpackt‘ ist im Strom der Phänomene. Das einzelne Subjekt kann nur in der Gemeinsamkeit aller Phänomene die mögliche umfassende ‚wahre‘ Antwort finden. Kein einzelnes menschliches Subjekt kann die Wahrheit des potentiellen Ganzen alleine vorweg nehmen. Die ‚Neugierde‘ wird von Hartmann psychologisch gedeutet als verursacht aus der anhaltenden Differenz, aus dem Wissen des Nichtwissens. Evolutionär-Philosophisch gibt es Hinweise, dass das nackte Überleben eines Organismus von einer immer besseren ‚Anpassung‘ des gesamten Organismus an das vorgegebene ‚universale Objekt‘ Welt – Sonnensystem – Universum abhängt, d.h. unser gesamter Organismus ist so ausgelegt, dass er kontinuierlich auf ein ‚Begreifen des Ganzen‘ ‚programmiert‘ ist, unabhängig vom ‚Wollen‘ eines einzelnen. Der einzelne kann sich allerdings verweigern.

Zur Fortsetzung der Überlegungen zu Hartmanns MdE klicke hier

LITERATURVERWEISE

Hartmann, N. “ Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis“, Berlin: Walter de Gruyter & Co, 5.Aufl. 1965 (Erstausgabe 1929).

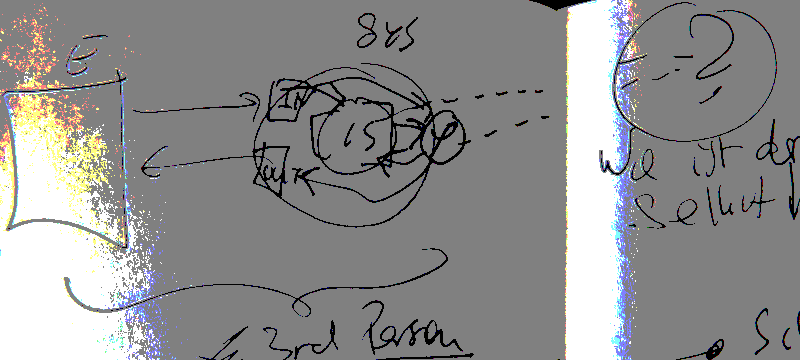

Bild 1

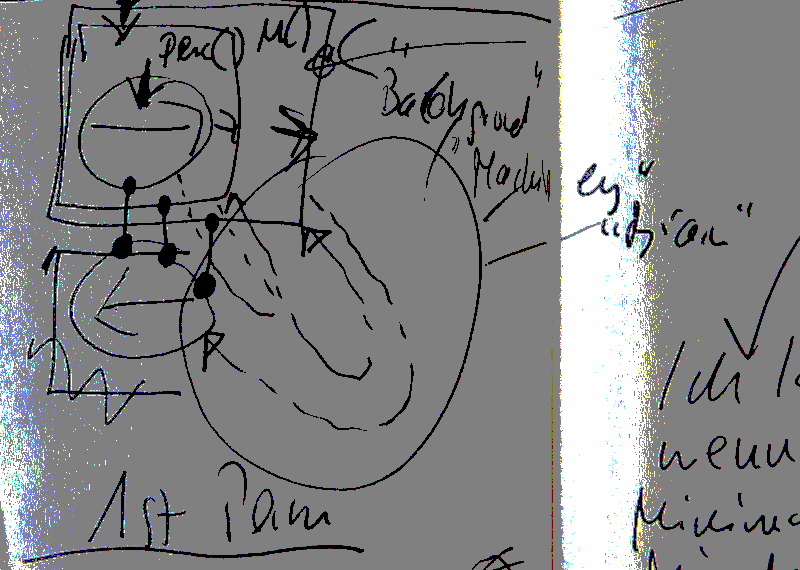

Bild 1 Bild 2

Bild 2