Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 29.Juli 2016

URL: cognitiveagent.org

Email: info@cognitiveagent.org

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Email: gerd@doeben-henisch.de

(Letzte Aktualisierung (ab Nr.31) am Sa, 30.7.2016, 12:08h)

Th.W.CLARK, FUNCTION AND PHENOMENOLOGY: CLOSING THE EXPLANATORY GAP, in Journal of Consciousness Studies, Vol.2, No.3, 1995, pp.241-254

-

Der aktuelle Artikel von Clark, der hier diskutiert werden soll, ist eine direkte Antwort auf den Artikel von Chalmers Facing up to the problem…, der in der gleichen Zeitschrift abgedruckt war und der in diesem Blog zuvor ausführlich besprochen worden ist.

-

Clark bezieht die direkte Gegenposition zu Chalmers. Während Chalmers im Kern die Besonderheit der Bewusstseinserfahrung herausstellt, die sich nicht durch Rückgriff auf die empirischen Prozesse des Körpers und der Umgebung angemessen erklären lässt (das Subjektive ist von fundamental anderer Qualität als das Objektive, Empirische), versucht Clark genau dies zu tun. Er behauptet, das Phänomen des Bewusstseins sei nichts Besonderes gegenüber den anderen empirischen Prozessen.

EXISTIERENDE EMPIRISCHE THEORIEN

-

Sowohl Chalmers wie auch Clark berufen sich auf existierende empirische Theorien, folgern aber Gegensätzliches: Chalmers sagt, dass sich das Phänomen des Bewusstseins nicht mit den üblichen wissenschaftlichen Mitteln hinreichend erklären lässt, und Clark meint widersprechend, Ja, doch, man kann das Phänomen des Bewusstseins damit hinreichend erklären.

-

Im Standardmodell einer empirischen Theorie hat man einerseits eine formale Struktur, die eigentliche Theorie T, und andererseits einen empirischen Bezug, durch den mittels Messoperationen M empirische Daten D reproduzierbar verfügbar gemacht werden. Innerhalb der Struktur T kann man diese Daten klassifizieren (Klassenbildung) K und in Beziehungen R einordnen. Aufgrund von Daten kann man mittels der Struktur T entweder entscheiden, dass die Daten mit der Struktur und der Dynamik der Theorie übereinstimmen oder eben nicht.

SUBJEKTIVE ERFAHRUNG NICHT MESSBAR

-

Im Fall des Bewusstseins BEW gibt es eine Erfahrung des Bewusstseins, die allgemein als subjektiv klassifiziert wir, als nicht empirisch, nicht intersubjektiv. Damit ist ein direktes Messen im Sinne einer empirischen Theorie T nicht möglich. Im Fall des Phänomens des Bewusstseins und der typischen Erfahrung des Bewusstseins gibt es also keine direkten empirischen Daten D(BEW) und damit kann es auch keine empirische Theorie über das Bewusstsein geben. Insofern hätte Chalmers recht.

-

Chalmers selbst spricht zwar auch über indirekte Daten des Bewusstseins (wie z.B. sprachliche Äußerungen über subjektive Erfahrungen), aber alle diese indirekte Daten sind keine Primärdaten!

IDENTITÄT VON BEWUSSTSEIN UND PROZESS

-

Warum und wie kann dann Clark behaupten, Chalmers mache alles nur unnötig kompliziert. Clark wirft direkt die Frage auf, warum man nicht einfach mit der Hypothese starten könne, dass die Bewusstseinserfahrung BEW identisch sei mit der neuronal realisierten kybernetischen Funktion? (p.243) D.h. Clark postuliert die Identität von Bewusstsein und Funktion. (vgl. p.246) Anders: jene, die subjektive Erfahrungen ihres Bewusstseins haben, sind Instanzen von empirischen Prozessen (vgl. p.247) Oder: Wir, die wir subjektive Erfahrungen haben, sind konstituiert durch und identisch mit kognitiven Prozessen, die Qualia instantiieren, und diese Qualia sind das, was es für uns heißt, diese Prozesse zu sein.(vgl. p.247)

WAS STIMMT NUN?

-

Im Falle von Chalmers ist klar, dass eine subjektive Erfahrungen des Bewusstseins direkt keine Messwerte für empirische Theorien liefern kann. Im Falle von Clark behauptet dieser eine Identität zwischen der subjektiven Erfahrung BEW und den ermöglichenden empirischen Prozessen Pe.

-

In einer empirischen Theorie T kann ich von der Identität von zwei Termen t1 und t2 nur sprechen, wenn t1=t1 gilt, und dies setzt im Standardfall für den Bereich des formalen Kerns T eine Extensionsgleichheit voraus. Verbunden mit einer empirischen Interpretation Int müssen sich den theoretischen Termen t1,t2 empirische Terme t1e, t2e zuordnen lassen, die aus Messvorgängen M hervorgegangen sind, also Int(t1e) = t1 und Int(t2e) =t2.

-

Da es im Falle von subjektive Erfahrungen des Bewusstseins BEW nach allgemeinem Verständnis keine direkten Messwerte De gibt, fehlt in der Identitätsgleichung t1=t2 mindestens ein Term. In einer empirischen Theorie wäre damit eine Identitätsbehauptung, wie Clark sie fordert, nicht realisierbar.

-

Nach diesen ersten Überlegungen sieht es so aus, dass es unter der Annahme einer empirischen Theorie des Bewusstseins T_bw keine empirisch begründeten Messwerte zu jenen subjektiven Erfahrungen geben kann, die wir mit der subjektiven Erfahrung von Gegebenheiten des Bewusstseins verbinden. Damit wäre eine empirische Theorie des Bewusstseins ausgeschlossen. Ob irgendwelche empirischen Sachverhalte (neuronale Prozesse, andere physiologische Prozesse…) mit subjektiv erfahrbaren Gegebenheiten irgendetwas direkt zu tun haben, bleibt auf diese Weise erst einmal unklar.

HAT DAMIT CHALMERS RECHT?

-

Nach dem bisherigen Befund hätte Chalmers also Recht damit, dass sich ein Reden über das Bewusstsein nicht reduzieren lässt auf ein Reden über empirische Prozesse, die im Kontext von subjektiven Erfahrungen beobachtbar sind. Subjektive Erfahrungen sind etwas Eigenständiges. Es sind in gewisser Weise auch Daten D, aber eben nicht-empirische Daten, subjektive Daten Ds. Empirische Daten De sind allesamt auch subjektive Daten, also De c Ds, aber nicht alle subjektive Daten Ds sind empirische Daten.

-

Obwohl subjektive Daten Ds grundsätzliche keine empirische Daten sind, gibt es doch die Möglichkeit, subjektive Daten Ds auf sekundäre Indikatoren abzubilden Ind: Ds —> Des, die als solche empirische Daten sind, aber in ihrer Interpretation/ Deutung mit subjektiven Erfahrungen in Zusammenhang gebracht werden. Bei aller Problematik und Instabilität einer solchen sekundären Verankerung der empirischen Indikatoren Des sind die Indikatoren empirisch und können mit anderen empirischen Daten korreliert werden, also korr: Des —> De.

-

Auf diese Weise lassen sich eine Menge interessanter Gegebenheiten sichtbar machen. Chalmers kommt bis zur Behauptung von einer Strukturellen Kohärenz zwischen der Datenmenge aus Des und der Datenmenge aus De und postuliert auch eine organisatorische Invarianz bzgl. des Outputs von zwei strukturell kohärenten Strukturen.

-

Clark sieht von vornherein eine Identität zwischen beiden Strukturen (obgleich er nicht erklärt, wie er die subjektive Seite misst) und folgert daraus, dass überall, wo neuronale Strukturen identifizierbar sind, es ein – wenn auch noch so minimales – entsprechendes Korrelat an Bewusstsein geben muss. Bewusstsein wäre dann nichts spezifisch Menschliches, höchstens in dieser konkreten und komplexen Ausbildung aufgrund der entsprechend komplexen Struktur des Nervensystems.

-

Während Chalmers das Problem hat, wie er aufgrund seiner messtechnischen Unterscheidung von subjektiven und empirischen Daten die Deutungshypothese eines Dualismus zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein umgehen kann, erklärt Clark die Annahme eines Dualismus für unnötig (in seiner Interpretation), da es ja bei ihm sowieso nichts Besonderes neben den empirischen Sachverhalten gibt.

-

Aus der Sicht einer empirischen Theorie ist die Position von Clark unhaltbar. Er hat kein Problem, da er die subjektiven Phänomene großzügig ausklammert.

-

Chalmers sucht sein Heil in der Konstruktion einer Informationstheorie der doppelten Aspekte, was aber (siehe im Blogbeitrag) auch nicht überzeugen kann.

JENSEITS VON EINFACHER ONTOLOGIE

-

Traditionell wurde – und wird (siehe Clark und viele andere) – die Annahme einer Besonderheit des Subjektiven gegenüber dem Empirischen oft zum Anlass genommen, aus der Unterschiedlichkeit der Erfahrung auf eine Unterschiedlichkeit der Existenz/ Ontologie zu schließen. Möglicherweise liegt hier der Fehler.

-

Dem Beharren von Clark (und anderen) auf der Identität des Subjektiven mit dem Objektiven liegt ja offensichtlich die Intuition zugrunde, dass zwei verschiedene Erscheinungsweisen nicht zwingend auch auf zwei unterschiedliche Ontologien verweisen müssen. Andererseits folgt die ontologische Identität auch nicht zwingend aus einem Wunschdenken.

-

Auch sollte einem zu denken geben, dass die sogenannten empirischen Daten De nicht gänzlich verschieden sind von den subjektiven Daten Ds! Alle empirischen Daten sind zugleich auch subjektive Daten (ohne subjektive Kenntnisnahme würde kein Forscher etwas von den Daten wissen). Die Qualifizierung als empirisch macht keine ontologische Aussage sondern ist eine epistemologische Qualifikation: ist das, was ich erfahren nur subjektiv oder auch intersubjektiv und damit empirisch! Das Gemeinsame, Verbindende ist das Moment des Erfahrens/ Erlebens/ Wahrnehmens. Und dieser Erfahrungsraum lässt sich auf vielfache Weise qualifizieren, u.a. nach den Kriterien nur subjektiv und auch intersubjektiv.

-

Das Erfahren/ Erleben als solches ist ontologiefrei. Erst durch zusätzliche Überlegungen und Beziehungssysteme lassen sich den Erfahrungen Qualifikationen wie ’nur subjektiv‘, ‚auch intersubjektiv‘, ‚bloß gedacht‘, ‚bloß erinnert‘, ‚aktuell wahrgenommen‘ usw. zuordnen. Diese Zuordnungen sind – wie auch in vielen empirischen Theorien – nicht unbedingt direkt bzgl. einer Ontologie interpretierbar (Quantentheorie, Stringtheorie, Korpuskel/Welle, Gravitation, …).

-

Ob also ein subjektives Erleben eine andere Ontologie implizieren soll gegenüber beobachtbaren neuronalen Prozessen ist zunächst eine völlig offene Frage. Sollten die Identitätstheoretiker wie Clark und andere Recht haben (und vieles spricht dafür), dann ließe sich das subjektive Erleben mittels geeigneter theoretischer Modelle mit jenen Ontologien in Beziehung setzen, die wir mit z.B. neuronalen Prozessen verknüpfen.

-

Aus der theoretischen Möglichkeit, durch den Aufweis komplexer Zusammenhänge Phänomene der Art Ds mit Phänomenen der Art De in Beziehung zu setzen folgt aber auch nicht zwingend, dass man auf die Beschreibung und Analyse der Phänomene der Art Ds einfach verzichten sollte bzw. überhaupt verzichten kann.

-

Insofern die subjektive Erfahrung auch die Basis für empirische Phänomene bildet, wäre eine Ausklammerung dieser eine Form von Verleugnung, die eher unwissenschaftlich ist.

-

Zum anderen begegnet uns in den subjektiven Phänomenen bzw. im Gesamtphänomen Bewusstsein eine Funktionalität, die wissenschaftlich interessant ist und die hochinteressante Schlüsse auf die hervorbringenden empirischen Strukturen zulässt. Dass die aktuelle Physik sich ungern Unvollständigkeit vorwerfen lässt ist psychologisch zwar nachvollziehbar, dient aber wenig der Sache der Erkenntnis.

-

Mit den biologischen Systemen (homo sapiens sapiens nur ein Teilmoment) haben wir es mit physikalischen Systemen zu tun, die sich mit den bisherigen physikalischen Gesetzen nicht wirklich vollständig beschreiben lassen. Dies ist eigentlich ein Glücksfall für die Wissenschaft; anhand dieser Systeme treten Eigenschaften hervor, die so anders sind, so komplex verglichen mit den einfachen Sachverhalten in der Mainstream-Physik, dass es doch von größtem Interesse sein sollte, sich mit diesen Phänomenen zu beschäftigen.

-

Dass es insbesondere physikalische Systeme gibt, die ein sogenanntes Bewusstsein aufweisen (beim Menschen ausdrücklich, bei anderen Lebewesen schwieriger zu fassen), und dies auf Basis von neuronalen Maschinerien von unfassbarer Komplexität (ein einzelnes Gehirn hat die Komplexität einer ganzen Galaxie!), dies müsste alle Wissenschaftler elektrisieren. Dass stattdessen mit eher Energie aufgewendet wird, diese Komplexität weg zu reden, wirkt befremdlich.

CHALMERS – CLARK – KOMPOSITUM

-

Wer hat also Recht: Chalmers oder Clark?

-

Mit der Herausarbeitung der Besonderheit des Phänomens bewusster Erfahrung würde ich Chalmers Recht geben. Mit der Ablehnung einer zusätzlichen Ontologie würde ich Clark zusprechen. Beide, sowohl Chalmers als auch Clark würde ich kritisieren in Sachen Theoriebildung. Hier überzeugt weder Chalmers noch Clark.

CLARKs SCHLUSSFOLGERUNGEN UND DISKUSSION (SS.252-254)

-

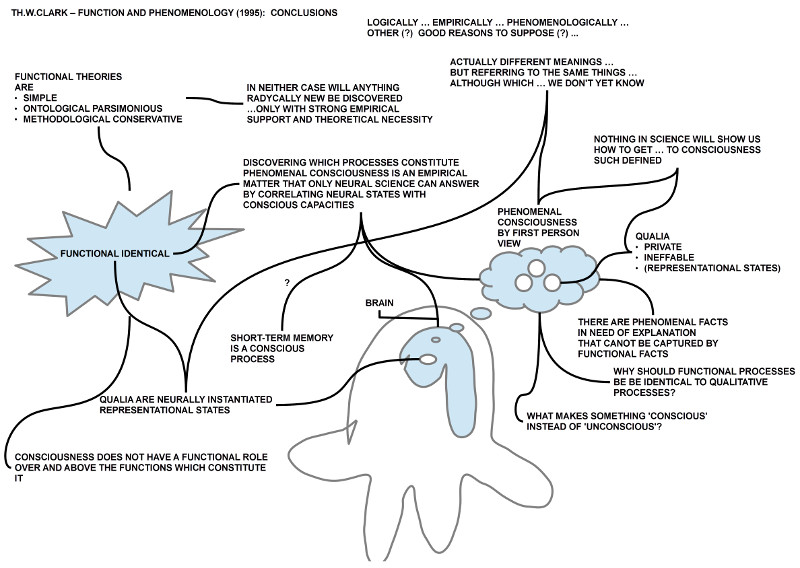

Im folgenden wechsle ich ab zwischen der Darstellung von Clarks Position (C) und Anmerkungen dazu (A).(Siehe auch das Diagramm)

-

C: Clark kennzeichnet seinen theoretischen Ausgangspunkt als dem Naturalismus (’naturalism‘) zugehörig und sieht im Begriff einer funktionalen Theorie für sich einen wissenschaftlichen Standard. Für ihn sind funktionale Theorien gekennzeichnet durch Einfachheit, ontologische Sparsamkeit, und methodischer Zurückhaltung (‚being conservative‘).

-

A: Clarks Hervorhebung einer Theorie als funktional lässt aufmerken, da eigentlich jede moderne Theorie per Definition relationale/ funktionale Elemente enthält, und dies daher kein besonderes Kennzeichen einer Theorie ist. Ob eine Theorie dann in einem empirischen, mathematisch abstrakten, logischen, phänomenologischen oder sonstigen Kontext benutzt wird, ändert an dieser Struktur einer Theorie nichts. Entsprechend sind Kriterien wie ‚Einfachheit‘ oder ‚methodisch zurückhaltend‘ auch wenig aussagekräftig. In gewisser Weise gilt dies für jede formale Theorie.

-

A: Die Rede von Ontologien im Kontext moderner Theorien dagegen ist eher problematisch, da moderne formale Theorien per se ontologie-neutral sind. Man kann eine formale Theorie mit mit nahezu jeder beliebigen Ontologie verknüpfen. Ob man dies tut und mit welcher hängt vom Anwendungsfall ab. Eine empirische Interpretation verbindet eine formale Theorie mit einer bestimmten Art von zeitlich und räumlich punktuellen Messwerten. Die daraus ableitbaren allgemeinen Terme können eine spezielle Ontologie bilden, die durch die Messwerte eine partielle empirische Ontologie besitzen, aber keine vollständige. Würde man eine formale Theorie mit empirischen Äußerungen verknüpfen, die sich indirekt auf subjektive Phänomene beziehen, ließen sich daraus ganz analog zum empirischen Standardfall auch allgemeine Terme ableiten, denen eine partielle phänomenologische Ontologie zukäme. Wie sich diese beiden partiellen Ontologien nach noch zu bestimmenden Kriterien dann zueinander verhalten würden, müsste man klären. Das Vorgehen von Clark, automatisch eine bestimmte Ontologie bei empirischen Theorien zu unterstellen, und dass diese automatisch dann alle möglichen anderen Ontologien überflüssig machen würde, ist methodisch in keiner Weise gedeckt und ist auch in nahezu jeder möglichen Hinsicht unplausibel.

-

C: Ein interessanter Aspekt ist auch Clarks Einschätzung von radikal Neuem. Tendenziell soll es nichts Neues geben, es sei denn, es gibt ganz starken empirische Argumente und eine theoretische Notwendigkeit.

-

A: Bei dieser Formulierung erhebt sich die Frage, was starke empirische Argumente sind und ab wann der Fall einer theoretischen Notwendigkeit vorliegt? Noch grundlegender: was muss man sich unter etwas radikal Neuem mit Bezug auf eine Theorie vorstellen? Nehmen wir an, wir haben eine Theorie T mit einer Interpretation Int. (i) Solange der Messbereich festgelegt ist, kann es hier nichts radikal Neues geben, da ja nur gemessen wird, was man nach Verabredung messen will. Alles was der Verabredung widerspricht, wird nicht beachtet (methodische Blindheit!). (ii) Dann bleibt eigentlich nur, dass die Menge der Messwerte nicht vollständig unter die vereinbarten allgemeinen Terme subsumierbar sind. Sollte dieser – nicht leicht entscheidbare – Fall auftreten, müssten eventuell die allgemeinen Terme neu justiert werden. (iii) Mit oder ohne neue Justierung der allgemeinen Terme bleibt dann der Bereich der Relationen/ Funktionen sowie möglicher Regeln, die mit Hilfe eines logischen Folgerungsbegriffs Ableitungen (z.T. Prognosen) zulassen. Sofern diese mit den empirisch messbaren Gegebenheiten übereinstimmen, scheint die Theorie zu funktionieren. Gibt es Nicht-Übereinstimmungen, kann dies mehrere Gründe haben (z.B. Messfehler, ungünstige Begriffsbildung, ungünstige Relationen/ Funktionen oder ungünstige Regelformulierungen, ungeeigneter logischer Folgerungsbegriff). Was nicht passieren kann, das ist, dass ein Phänomen, das man von vornherein aus dem Messbereich ausgeschlossen hat, die Theorie in Frage stellt. Dies bedeutet, obwohl eine interpretierte Theorie <T,Int> in sich funktioniert, kann sie – bei Anlegen bestimmter Kriterien – vollständig falsch sein (man denke nur an die vielen Theorien der Vergangenheit, die auf falschen Annahmen beruhten). Radikal neu würde in diesem Kontext möglicherweise bedeuten, dass man erahnt, dass man eine neue Theorie <T*, Int*> benötigt, um neuartigen Phänomenen gerecht zu werden.

-

A: Was Clark anscheinend am meisten (psychologisch) hindert, in den subjektiven Phänomenen Phänomene einer anderen Art anzuerkennen, ist die Annahme, dass die Annahme solcher neuer Phänomene eine neue, zusätzliche Ontologie implizieren würde, die zwangsläufig eine Art ontologischen Dualismus mit sich bringt, den er – aus welchen Gründen auch immer – ablehnt. Wie oben schon angedeutet, ist diese Ablehnung möglicherweise überflüssig, da die Annahme irgendeiner Ontologie im Rahmen der Interpretation einer formalen Theorie zunächst nichts darüber aussagt, welche weiteren Eigenschaften diese Ontologie besitzt und wie diese sich zu anderen interpretationsabhängigen Ontologien verhält. Ontologien sind letztlich primär begriffliche Strukturen im Kontext von (formalen) Theorien mit höchstens partiellen Deutungen. Hier von Dualismus zu reden oder vor einem Dualismus womöglich noch Angst haben, ist weder philosophisch noch wissenschaftlich notwendig.

-

C: In seinem Versuch, die subjektiven Phänomene des Bewusstseins (von Clark Qualia genannt) durch Rekurs auf empirische Prozesse zu eliminieren, kommt Clark nicht umhin, diese subjektiven Phänomene als solche überhaupt anzusprechen. In diesem Zusammenhang kommt er zu Feststellungen wie jenen, dass der Zugang zum Bewusstsein über den privaten 1.Person Zugang geschieht, der als solcher in keiner Weiser durch irgendeine wissenschaftliche Methode erreichbar ist. Im gleichen Atemzug stellt er aber auch fest, dass diese subjektiven Phänomene mit neuronalen Prozessen korreliert werden können, was ausschließlich durch die Neurowissenschaften geleistet werden könne.

-

A: Ganz offensichtlich ist es also so, dass es außerhalb der bislang definierten Messbereiche von empirischen Theorien selbst für Clark Phänomene gibt (die introspektiven Phänomene des Bewusstseins, Ps), die mit den bekannten empirischen Methoden bislang nicht erreicht werden. Seine strategische Entscheidung, das bislang wissenschaftlich Unzugängliche dadurch zu erklären zu versuchen, dass er per Deklaration (ex cathedra Entscheidung :-)) festlegt, dass diese Phänomene Ps künftig einfach als empirische Phänomene Pe zu betrachten seien (obwohl sie es schon aufgrund der Art der Phänomenerfassung nicht sein können), erwies sich nach den vorausgehenden Überlegungen aus theorietechnischen (wissenschaftsphilosophischen) Gründen als unhaltbar.

-

A: Die These Clarks von der Identität von neuronalen Prozessen und Bewusstseinsphänomenen wird daher hier als methodisch unhaltbar abgelehnt.

-

Aus der Ablehnung der Identitätsthese, so wie Clark sie formuliert hat, folgt allerdings nicht, wie mancher vielleicht jetzt glauben mag, dass damit ein funktionaler Zusammenhang zwischen neuronalen Prozessen und subjektiven Phänomenen grundsätzlich ausgeschlossen wird! Im Gegenteil. Autor cagent hält solch einen funktionalen Zusammenhang als sehr wahrscheinlich. Allerdings müsste dazu der theoretische Rahmen erheblich weiter entwickelt werden. Die bisher eher separat betriebenen Theorieansätze von Phänomenologie, Biologie, Psychologie, Neurowissenschaften und möglicherweise weiteren Disziplinen müssten endlich simultan entwickelt werden. Wissenschaftsphilosophisch können isolationistisch entwickelte Theorien per se aufs Ganze gesehen nur falsch sein.

Eine Übersicht über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.