VORBEMERKUNG: Der folgende Text ist ein Vorabdruck zu dem Buch Die andere Superintelligenz. Oder: schaffen wir uns selbst ab?, das im November 2015 erscheinen soll.

Hinter den Augen …

Das eingesperrte Gehirn

Die Antwort auf die Frage, warum Menschen so unterschiedlich wahrnehmen, warum sie dies tun und anderes lassen, liegt irgendwo da im ‚Inneren‘ des Menschen, dort, hinter seinen Augen, hinter seinem Gesicht, das mal lächelt, mal weint, mal zürnt; dort gibt es ‚geheimnisvolle Kräfte‘, die ihn, uns, Dich und mich, dazu bringen uns so zu verhalten, wie wir es erleben.

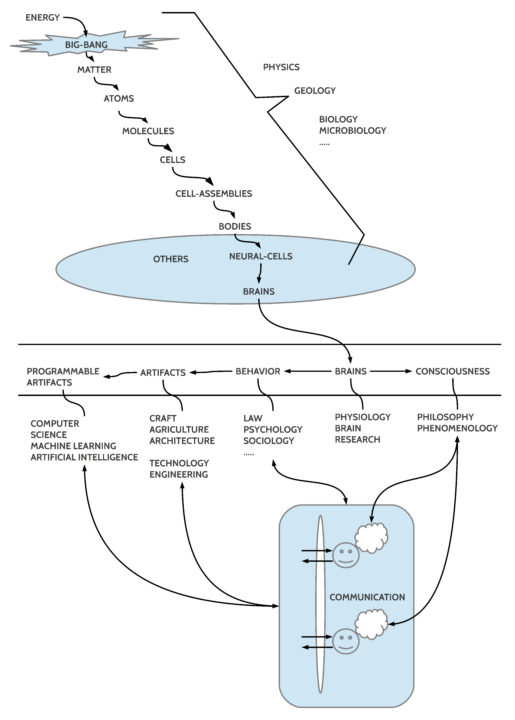

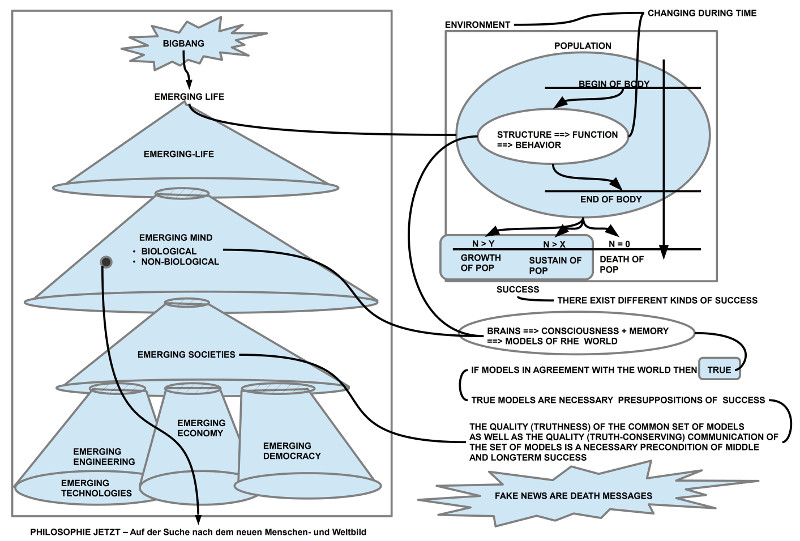

Wie die moderne Biologie uns in Gestalt der Gehirnforschung lehrt, ist es vor allem das Gehirn, in dem ca. 100 Milliarden einzelne neuronale Zellen miteinander ein Dauergespräch führen, dessen Nebenwirkungen die eine oder andere Handlung ist, die wir vornehmen.

Wenn wir uns auf die moderne Biologie einlassen, auf die Gehirnwissenschaft, erkennen wir sehr schnell, dass das Gehirn, das unser Verhalten bestimmt, selbst keinen Kontakt mit der Welt hat. Es ist im Körper eingeschlossen, quasi abgeschottet, isoliert von der Welt jenseits des Körpers.

Das Gehirn bezieht sein Wissen über die Welt jenseits der Gehirnzellen von einer Art von ‚Mittelsmännern‘, von speziellen Kontaktpersonen, von Übersetzern; dies sind unsere Sinnesorgane (Augen, Ohren, Haut, Geschmackszellen, Gleichgewichtsorgan, die bestimmte Ereignisse aus der Welt jenseits der Gehirnzellen in die ‚Sprache des Gehirns‘ übersetzen.(Anmerkung: Siehe: Sinnesorgan, Sensory Receptor, Sensory System)

Wenn wir sagen, dass wir Musik hören, wunderschöne Klänge, harmonisch oder dissonant, laut oder leise, hoch oder tief, mit unterschiedlichen Klangfarben, dann sind dies für das Gehirn ’neuronale Signale‘, elektrische Potentialänderungen, die man als ‚Signal‘ oder ‚Nicht-Signal‘ interpretieren kann, als ‚An‘ oder ‚Aus‘, oder einfach als ‚1‘ oder ‚0‘, allerdings zusätzlich eingebettet in eine ‚Zeitstruktur‘; innerhalb eines Zeitintervalls können ‚viele‘ Signale auftreten oder ‚wenige‘. Ferner gibt es eine ‚topologische‘ Struktur: das gleiche Signal kann an einem Ort im Gehirn ein ‚Klang‘ bedeuten, an einem anderen Ort eine ‚Bild‘, wieder an einem anderen Ort ein ‚Geschmack‘ oder ….

Was hier am Beispiel des Hörens gesagt wurde, gilt für alle anderen Sinnesorgane gleichermaßen: bestimmte physikalische Umwelteigenschaften werden von einem Sinnesorgan so weit ‚verarbeitet‘, dass am Ende immer alles in die Sprache des Gehirns, in die neuronalen ‚1en‘ und ‚0en‘ so übersetzt wird, so dass diese Signale zeitlich und topologisch geordnet zwischen den 100 Mrd Gehirnzellen hin und her wandern können, um im Gehirn Pflanzen, Tiere, Räume, Objekte und Handlungen jenseits der Gehirnzellen neuronal-binär repräsentieren zu können.

Alles, was in der Welt jenseits des Gehirns existiert (auch die anderen Körperorgane mit ihren Aktivitäten), es wird einheitlich in die neuronal-binäre Sprache des Gehirns übersetzt. Dies ist eine geniale Leistung der Natur(Anmerkung: Dass wir in unserem subjektiven Erleben keine ‚1en‘ und ‚0en‘ wahrnehmen, sondern Töne, Farben, Formen, Geschmäcker usw., das ist das andere ‚Wunder der Natur‘.) (siehe weiter unten.).

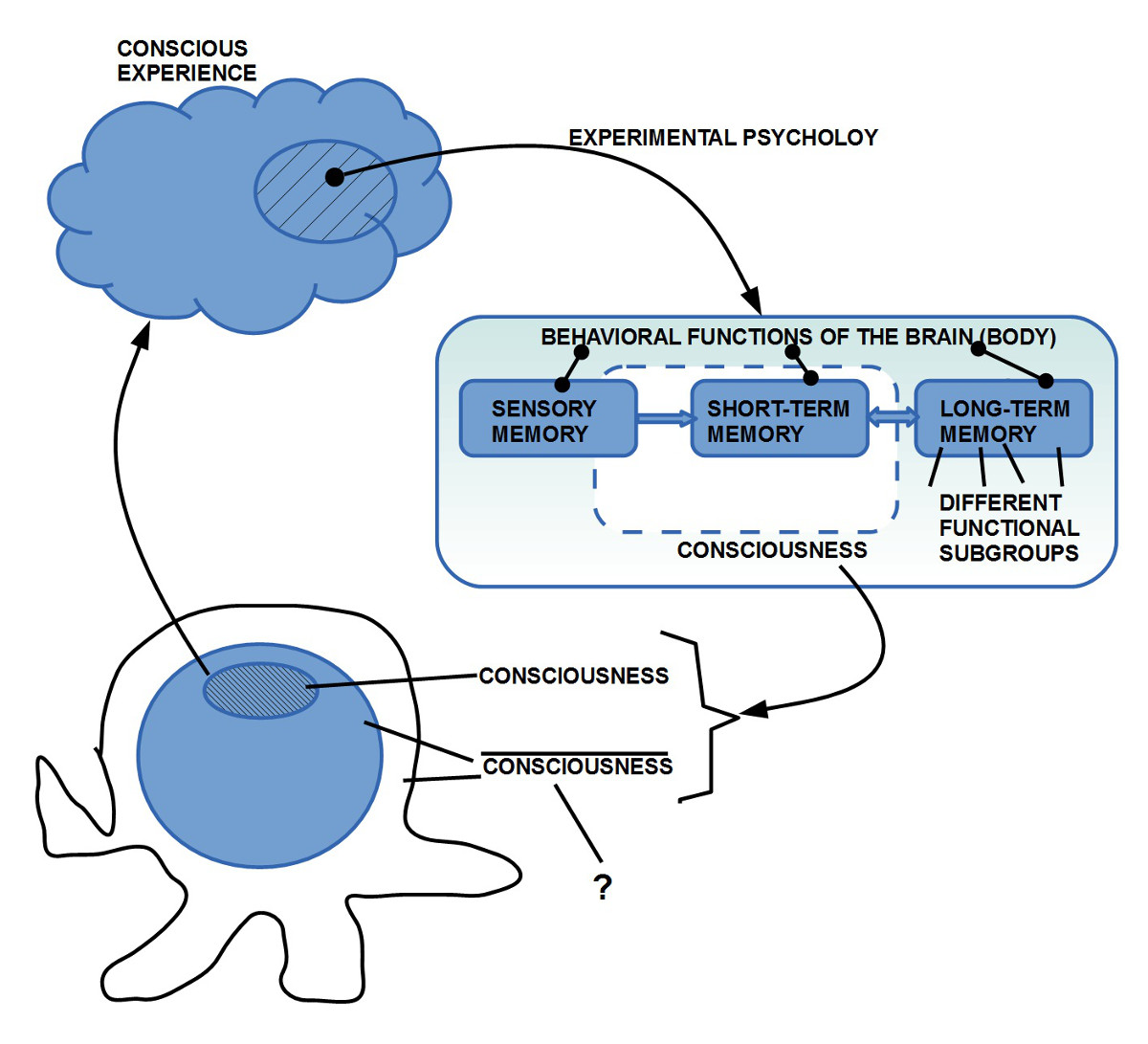

Die Welt wird zerschnitten

Diese Transformation der Welt in ‚1en‘ und ‚0en‘ ist aber nicht die einzige Übersetzungsbesonderheit. Wir wissen heute, dass die Sinnesinformationen für eine kurze Zeitspanne (in der Regel deutlich weniger als eine Sekunde) nach Sinnesarten getrennt in einer Art ‚Puffer‘ zwischen gespeichert werden. (Anmerkung: Siehe Sensory Memory) Von dort können sie für weitere Verarbeitungen übernommen werden. Ist die eingestellte Zeitdauer verstrichen, wird der aktuelle Inhalt von neuen Daten überschrieben. Das voreingestellte Zeitfenster (t1,t2) definiert damit, was ‚gleichzeitig‘ ist.

Faktisch wird die sinnlich wahrnehmbare Welt damit in Zeitscheiben ‚zerlegt‘ bzw. ‚zerschnitten‘. Was immer passiert, für das Gehirn existiert die Welt jenseits seiner Neuronen nur in Form von säuberlich getrennten Zeitscheiben. In Diskussionen, ob und wieweit ein Computer das menschliche Gehirn ’nachahmen‘ könnte, wird oft betont, der Computer sei ja ‚diskret‘, ‚binär‘, zerlege alles in 1en und 0en im Gegensatz zum ‚analogen‘ Gehirn. Die empirischen Fakten legen hingegen nahe, auch das Gehirn als eine ‚diskrete Maschine‘ zu betrachten.

Unterscheiden sich die ‚Inhalte‘ von Zeitscheiben, kann dies als Hinweis auf mögliche ‚Veränderungen‘ gedeutet werden.

Beachte: jede Sinnesart hat ihre eigene Zeitscheibe, die dann vom Gehirn zu ’sinnvollen Kombinationen‘ ‚verrechnet‘ werden müssen.

Die Welt wird vereinfacht

Für die Beurteilung, wie das Gehirn die vielen unterschiedlichen Informationen so zusammenfügt, auswertet und neu formt, dass daraus ein ’sinnvolles Verhalten‘ entsteht, reicht es nicht aus, nur die Gehirnzellen selbst zu betrachten, was zum Gegenstandsbereich der Gehirnwissenschaft (Neurowissenschaft) gehört. Vielmehr muss das Wechselverhältnis von Gehirnaktivitäten und Verhaltenseigenschaften simultan betrachtet werden. Dies verlangt nach einer systematischen Kooperation von wissenschaftlicher Verhaltenswissenschaft (Psychologie) und Gehirnwissenschaft unter der Bezeichnung Neuropsychologie. (Anmerkung: Siehe Neuropsychology)

Ein wichtiges theoretisches Konzept, das wir der Neuropsychologie verdanken, ist das Konzept des Gedächtnisses. (Anmerkung: Memory) Mit Gedächtnis wird die generelle Fähigkeit des Gehirns umschrieben, Ereignisse zu verallgemeinern, zu speichern, zu erinnern, und miteinander zu assoziieren.

Ausgehend von den oben erwähnten zeitlich begrenzten Sinnesspeichern unterteilt man das Gedächtnis z.B. nach der Zeitdauer (kurz, mittel, unbegrenzt), in der Ereignisse im Gedächtnis verfügbar sind, und nach der Art ihrer Nutzung. Im Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis kann eine kleine Zahl von Ereignissen im begrenzten Umfang verarbeitet und mit dem Langzeitgedächtnis in begrenztem Umfang ausgetauscht werden (speichern, erinnern). Die Kapazität von sinnespezifischen Kurzzeitspeicher und multimodalem Arbeitsgedächtnis liegt zwischen ca. 4 (im Kurzzeitgedächtnis) bis 9 (im Arbeitsgedächtnis) Gedächtniseinheiten. Dabei ist zu beachten, dass schon im Übergang vom oben erwähnten Sinnesspeichern zum Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis eine starke Informationsreduktion stattfindet; grob von 100% auf etwa 25%.

Nicht alles, was im Kurz- und Arbeitsgedächtnis vorkommt, gelangt automatisch ins Langzeitgedächtnis. Ein wichtiger Faktor, der zum Speichern führt, ist die ‚Verweildauer‘ im Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, und die ‚Häufigkeit‘ des Auftretens. Ob wir nach einer Speicherung etwas ‚wiederfinden‘ können, hängt ferner davon ab, wie ein Ereignis abgespeichert wurde. Je mehr ein Ereignis sich zu anderen Ereignissen in Beziehung setzen lässt, umso eher wird es erinnert. Völlig neuartige Ereignisse (z.B. die chinesischen Schriftzeichen in der Ordnung eines chinesischen Wörterbuches, wenn man Chinesisch neu lernt) können Wochen oder gar Monate dauern, bis sie so ‚verankert‘ sind, dass sie bei Bedarf ‚mühelos‘ erinnern lassen.

Ein anderer Punkt ist die Abstraktion. Wenn wir über alltägliche Situationen sprechen, dann benutzen wir beständig Allgemeinbegriffe wie ‚Tasse‘, ‚Stuhl‘, ‚Tisch‘, ‚Mensch‘ usw. um über ‚konkrete individuelle Objekte‘ zu sprechen. So nennen wir ein konkretes rotes Etwas auf dem Tisch eine Tasse, ein anderen blaues konkretes Etwas aber auch, obgleich sie Unterschiede aufweisen. Desgleichen nennen wir ein ‚vertikales durchsichtiges Etwas‘ eine Flasche, ein vertikales grünliches Etwas auch; usw.

Unser Gedächtnis besitzt die wunderbare Eigenschaft, alles, was sinnlich wahrgenommen wird, durch einen unbewussten automatischen Abstraktionsprozess in eine abstrakte Struktur, in einen Allgemeinbegriff, in eine ‚Kategorie‘ zu übersetzen. Dies ist extrem effizient. Auf diese Weise kann das Gedächtnis mit einem einzigen Konzept hunderte, tausende, ja letztlich unendlich viele konkrete Objekte klassifizieren, identifizieren und damit weiter arbeiten.

Welt im Tresor

Ohne die Inhalte unseres Gedächtnisses würden wir nur in Augenblicken existieren, ohne vorher und nachher. Alles wäre genau das, wie es gerade erscheint. Nichts hätte eine Bedeutung.

Durch die Möglichkeit des ‚Speicherns‘ von Ereignisse (auch in den abstrakten Formen von Kategorien), und des ‚Erinnerns‘ können wir ‚vergleichen‘, können somit Veränderungen feststellen, können Abfolgen und mögliche Verursachungen erfassen, Regelmäßigkeiten bis hin zu Gesetzmäßigkeiten; ferner können wir Strukturen erfassen.

Eine Besonderheit sticht aber ins Auge: nur ein winziger Teil unseres potentiellen Wissens ist ‚aktuell verfügbar/ bewusst‘; meist weniger als 9 Einheiten! Alles andere ist nicht aktuell verfügbar, ist ’nicht bewusst‘!

Man kann dies so sehen, dass die schier unendliche Menge der bisher von uns wahrgenommenen Ereignisse im Langzeitgedächtnis weggesperrt ist wie in einem großen Tresor. Und tatsächlich, wie bei einem richtigen Tresor brauchen auch wir selbst ein Codewort, um an den Inhalt zu gelangen, und nicht nur ein Codewort, nein, wir benötigen für jeden Inhalt ein eigenes Codewort. Das Codewort für das abstrakte Konzept ‚Flasche‘ ist ein konkretes ‚Flaschenereignis‘ das — hoffentlich — genügend Merkmale aufweist, die als Code für das abstrakte Konzept ‚Flasche‘ dienen können.

Wenn über solch einen auslösenden Merkmalscode ein abstraktes Konzept ‚Flasche‘ aktiviert wird, werden in der Regel aber auch alle jene Konzepte ‚aktiviert‘, die zusammen mit dem Konzept ‚Flasche‘ bislang aufgetreten sind. Wir erinnern dann nicht nur das Konzept ‚Flasche‘, sondern eben auch all diese anderen Ereignisse.

Finden wir keinen passenden Code, oder wir haben zwar einen Code, aber aus irgendwelchen Emotionen heraus haben wir Angst, uns zu erinnern, passiert nichts. Eine Erinnerung findet nicht statt; Blockade, Ladehemmung, ‚blackout‘.

Bewusstsein im Nichtbewusstsein

Im Alltag denken wir nicht ‚über‘ unser Gehirn nach, sondern wir benutzen es direkt. Im Alltag haben wir subjektiv Eindrücke, Erlebnisse, Empfindungen, Gedanken, Vorstellungen, Fantasien. Wir sind ‚in‘ unserem Erleben, wir selbst ‚haben‘ diese Eindrücke. Es sind ‚unsere‘ Erlebnisse‘.

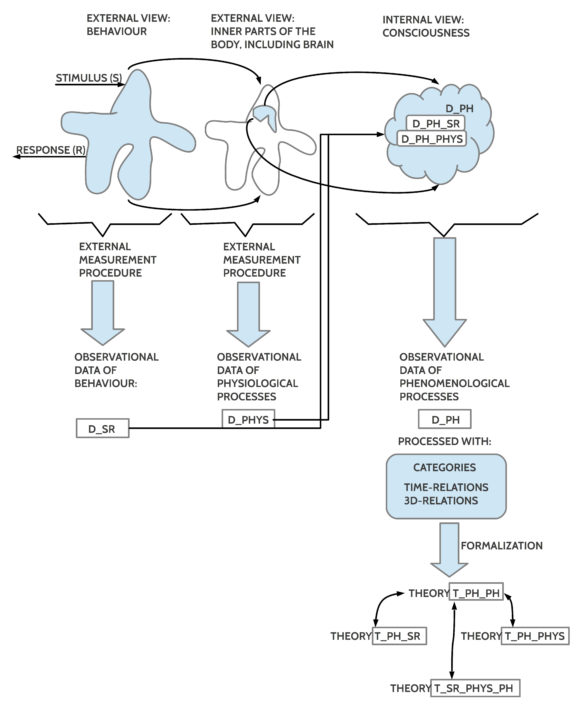

Die Philosophen haben diese Erlebnis- und Erkenntnisweise den Raum unseres ‚Bewusstseins‘ genannt. Sie sprechen davon, dass wir ‚Bewusstsein haben‘, dass uns die Ding ‚bewusst sind‘; sie nennen die Inhalte unseres Bewusstseins ‚Qualia‘ oder ‚Phänomene‘, und sie bezeichnen diese Erkenntnisperspektive den Standpunkt der ‚ersten Person‘ (‚first person view‘) im Vergleich zur Betrachtung von Gegenständen in der Außenwelt, die mehrere Personen gleichzeitig haben können; das nennen sie den Standpunkt der ‚dritten Person‘ (‚third person view‘) (Anmerkung: Ein Philosoph, der dies beschrieben hat, ist Thomas Nagel. Siehe zur Person: Thomas Nagel. Ein Buch von ihm, das hir einschlägig ist: ‚The view from nowhere‘, 1986, New York, Oxford University Press).

Nach den heutigen Erkenntnissen der Neuropsychologie gibt es zwischen dem, was die Philosophen ‚Bewusstsein‘ nennen und dem, was die Neuropsychologen ‚Arbeitsgedächtnis‘ nennen, eine funktionale Korrespondenz. Wenn man daraus schließen kann, dass unser Bewusstsein sozusagen die erlebte ‚Innenperspektive‘ des ‚Arbeitsgedächtnisses‘ ist, dann können wir erahnen, dass das, was uns gerade ‚bewusst‘ ist, nur ein winziger Bruchteil dessen ist, was uns ’nicht bewusst‘ ist. Nicht nur ist der potentiell erinnerbare Inhalt unseres Langzeitgedächtnisses viel größer als das aktuell gewusste, auch die Milliarden von Prozessen in unserem Körper sind nicht bewusst. Ganz zu schweigen von der Welt jenseits unseres Körpers. Unser Bewusstsein gleicht damit einem winzig kleinen Lichtpunkt in einem unfassbar großen Raum von Nicht-Bewusstsein. Die Welt, in der wir bewusst leben, ist fast ein Nichts gegenüber der Welt, die jenseits unseres Bewusstseins existiert; so scheint es.

Außenwelt in der Innenwelt

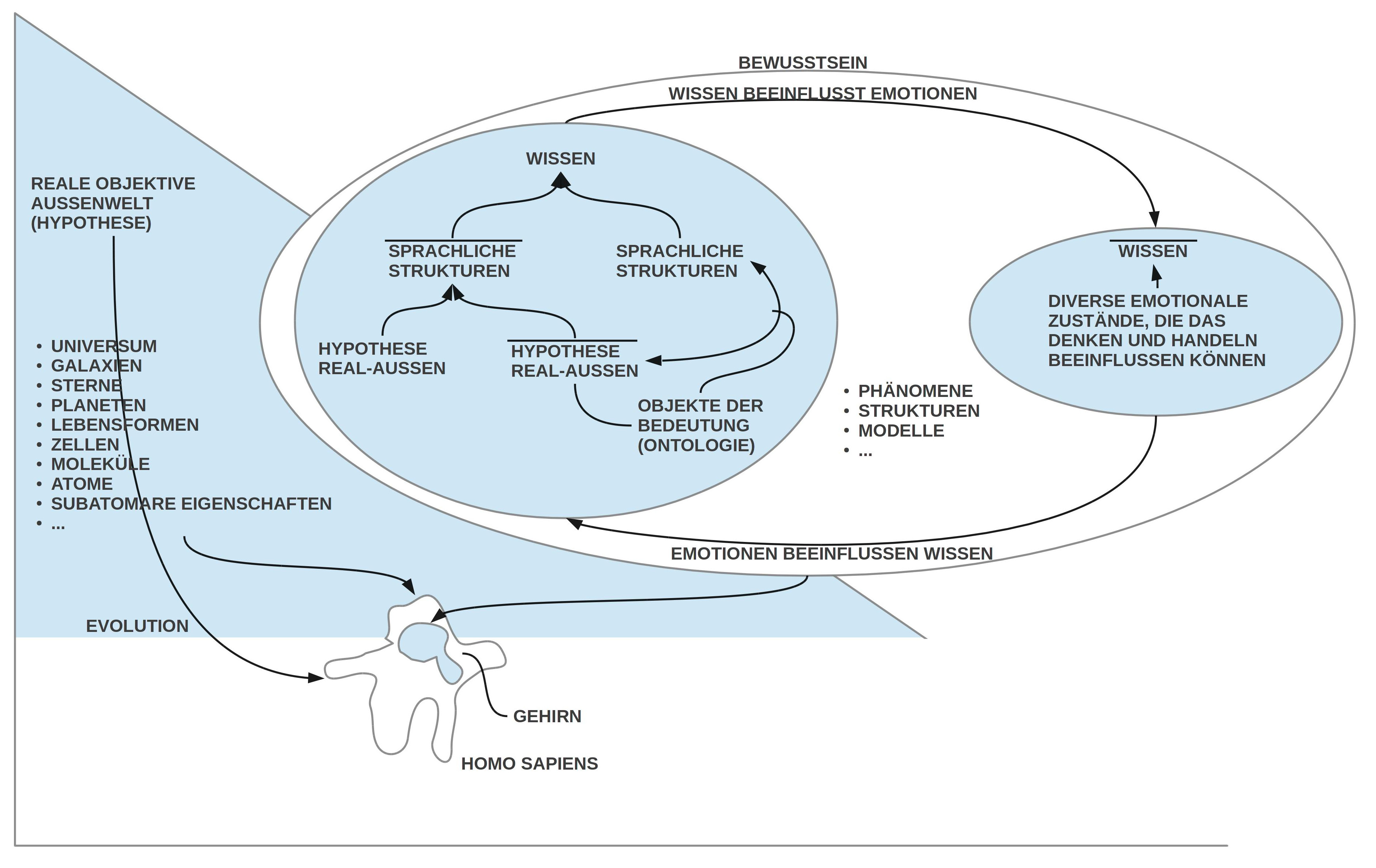

Der Begriff ‚Außenwelt‘, den wir eben benutzt haben, ist trügerisch. Er gaukelt vor, als ob es da die Außenwelt als ein reales Etwas gibt, über das wir einfach so reden können neben dem Bewusstsein, in dem wir uns befinden können.

Wenn wir die Erkenntnisse der Neuropsychologie ernst nehmen, dann findet die Erkenntnis der ‚Außenwelt‘ ‚in‘ unserem Gehirn statt, von dem wir wissen, dass es ‚in‘ unserem Körper ist und direkt nichts von der Außenwelt weiß.

Für die Philosophen aller Zeiten war dies ein permanentes Problem. Wie kann ich etwas über die ‚Außenwelt‘ wissen, wenn ich mich im Alltag zunächst im Modus des Bewusstseins vorfinde?

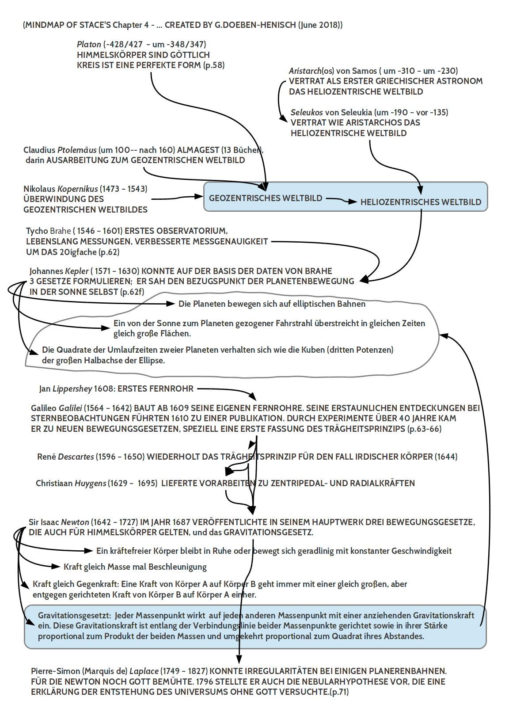

Seit dem Erstarken des empirischen Denkens — spätestens seit der Zeit Galileis (Anmerkung: Galilei) — tut sich die Philosophie noch schwerer. Wie vereinbare ich die ‚empirische Welt‘ der experimentellen Wissenschaften mit der ’subjektiven Welt‘ der Philosophen, die auch die Welt jedes Menschen in seinem Alltag ist? Umgekehrt ist es auch ein Problem der empirischen Wissenschaften; für den ’normalen‘ empirischen Wissenschaftler ist seit dem Erstarken der empirischen Wissenschaften die Philosophie obsolet geworden, eine ’no go area‘, etwas, von dem sich der empirische Wissenschaftler fernhält. Dieser Konflikt — Philosophen kritisieren die empirischen Wissenschaften und die empirischen Wissenschaften lehnen die Philosophie ab — ist in dieser Form ein Artefakt der Neuzeit und eine Denkblokade mit verheerenden Folgen.

Die empirischen Wissenschaften gründen auf der Annahme, dass es eine Außenwelt gibt, die man untersuchen kann. Alle Aussagen über die empirische Welt müssen auf solchen Ereignissen beruhen, sich im Rahmen eines beschriebenen ‚Messvorgangs‘ reproduzieren lassen. Ein Messvorgang ist immer ein ‚Vergleich‘ zwischen einem zuvor vereinbarten ‚Standard‘ und einem ‚zu messenden Phänomen‘. Klassische Standards sind ‚das Meter‘, ‚das Kilogramm‘, ‚die Sekunde‘, usw. (Anmerkung: Siehe dazu: Internationales Einheitensystem) Wenn ein zu messendes Phänomen ein Objekt ist, das z.B. im Vergleich mit dem Standard ‚Meter [m]‘ die Länge 3m aufweist, und jeder, der diese Messung wiederholt, kommt zum gleichen Ergebnis, dann wäre dies eine empirische Aussage über dieses Objekt.

Die Einschränkung auf solche Phänomene, die sich mit einem empirischen Messstandard vergleichen lassen und die von allen Menschen, die einen solchen Messvorgang wiederholen, zum gleichen Messergebnis führen, ist eine frei gewählte Entscheidung, die methodisch motiviert ist. Sie stellt sicher, dass man zu einer Phänomenmenge kommt, die allen Menschen(Anmerkung: die über gleiche Fähigkeiten der Wahrnehmung und des Denkens verfügen. Blinde Menschen, taube Menschen usw. könnten hier Probleme bekommen!“> … in gleicher Weise zugänglich und für diese nachvollziehbar ist. Erkenntnisse, die allen Menschen in gleicher Weise zugänglich und nachprüfbar sind haben einen unbestreitbaren Vorteil. Sie können eine gemeinsame Basis in einer ansonsten komplexen verwirrenden Wirklichkeit bieten.

Die ‚Unabhängigkeit‘ dieser empirischen Messvorgänge hat im Laufe der Geschichte bei vielen den Eindruck vertieft, als ob es die ‚vermessene Welt‘ außerhalb und unabhängig von unserem Bewusstsein als eigenständiges Objekt gibt, und dass die vielen ‚rein subjektiven‘ Empfindungen, Stimmungen, Vorstellungen im Bewusstsein, die sich nicht direkt in der vermessbaren Welt finden, von geringerer Bedeutung sind, unbedeutender ’subjektiver Kram‘, der eine ‚Verunreinigung der Wissenschaft‘ darstellt.

Dies ist ein Trugschluss mit verheerenden Folgen bis in die letzten Winkel unseres Alltags hinein.

Der Trugschluss beginnt dort, wo man übersieht, dass die zu messenden Phänomene auch für den empirischen Wissenschaftler nicht ein Sonderdasein führen, sondern weiterhin nur Phänomene seines Bewusstseins sind, die ihm sein Gehirn aus der Sinneswahrnehmung ‚herausgerechnet‘ hat. Vereinfachend könne man sagen, die Menge aller Phänomene unseres Bewusstseins — nennen wir sie PH — lässt sich aufteilen in die Teilmenge jener Phänomene, auf die sich Messoperationen anwenden lassen, das sind dann die empirischen Phänomene PH_EMP, und jene Phänomene, bei denen dies nicht möglich ist; dies sind dann die nicht-empirischen Phänomene oder ‚rein subjektiven‘ Phänomene PH_NEMP. Die ‚Existenz einer Außenwelt‘ ist dann eine Arbeitshypothese, die zwar schon kleine Kindern lernen, die aber letztlich darauf basiert, dass es Phänomene im Bewusstsein gibt, die andere Eigenschaften haben als die anderen Phänomene.

In diesen Zusammenhang gehört auch das Konzept unseres ‚Körpers‘, der sich mit den empirischen Phänomenen verknüpft.

Der Andere als Reflektor des Selbst

Bislang haben wir im Bereich der Phänomene (zur Erinnerung: dies sind die Inhalte unseres Bewusstseins) unterschieden zwischen den empirischen und den nicht-empirischen Phänomenen. Bei genauerem Hinsehen kann man hier viele weitere Unterscheidungen vornehmen. Uns interessiert hier nur der Unterschied zwischen jenen empirischen Phänomenen, die zu unserem Körper gehören und jenen empirischen Phänomenen, die unserem Körper ähneln, jedoch nicht zu uns, sondern zu jemand ‚anderem‘ gehören.

Die Ähnlichkeit der Körperlichkeit des ‚anderen‘ zu unserer Körperlichkeit bietet einen Ansatzpunkt, eine ‚Vermutung‘ ausbilden zu können, dass ‚in dem Körper des anderen‘ ähnliche innere Ereignisse vorkommen, wie im eigenen Bewusstsein. Wenn wir gegen einen harten Gegenstand stoßen, dabei Schmerz empfinden und eventuell leise aufschreien, dann unterstellen wir, dass ein anderer, wenn er mit seinem Körper gegen einen Gegenstand stößt, ebenfalls Schmerz empfindet. Und so in vielen anderen Ereignissen, in denen der Körper eine Rolle spielt(Anmerkung: Wie wir mittlerweile gelernt haben, gibt es Menschen, die genetisch bedingt keine Schmerzen empfinden, oder die angeboren blind oder taub sind, oder die zu keiner Empathie fähig sind, usw.“> … .

Generalisiert heißt dies, dass wir dazu neigen, beim Auftreten eines Anderen Körpers unser eigenes ‚Innenleben‘ in den Anderen hinein zu deuten, zu projizieren, und auf diese Weise im anderen Körper ‚mehr‘ sehen als nur einen Körper. Würden wir diese Projektionsleistung nicht erbringen, wäre ein menschliches Miteinander nicht möglich. Nur im ‚Übersteigen‘ (‚meta‘) des endlichen Körpers durch eine ‚übergreifende‘ (‚transzendierende‘) Interpretation sind wir in der Lage, den anderen Körper als eine ‚Person‘ zu begreifen, die aus Körper und Seele, aus Physis und Psyche besteht.

Eine solche Interpretation ist nicht logisch zwingend. Würden wir solch eine Interpretation verweigern, dann würden wir im Anderen nur einen leblosen Körper sehen, eine Ansammlung von unstrukturierten Zellen. Was immer der Andere tun würde, nichts von alledem könnte uns zwingen, unsere Interpretation zu verändern. Die ‚personale Wirklichkeit des Anderen‘ lebt wesentlich von unserer Unterstellung, dass er tatsächlich mehr ist als der Körper, den wir sinnlich wahrnehmen können.

Dieses Dilemma zeigt sich sehr schön in dem berühmten ‚Turing Test'(Anmerkung: Turing-Test, den Alan Matthew Turing 1950 vorgeschlagen hatte, um zu testen, wie gut ein Computer einen Menschen imitiere kann. (Anmerkung: Es war in dem Artikel: „Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence“, Mind 59, Nr. 236, Oktober 1950, S. 433–460) Da man ja ‚den Geist‘ selbst nicht sehen kann, sondern nur die Auswirkungen des Geistes im Verhalten, kann man in dem Test auch nur das Verhalten eines Menschen neben einem Computer beobachten, eingeschränkt auf schriftliche Fragen und Antworten. (Anmerkung: heute könnte man dies sicher ausdehnen auf gesprochene Fragen und Antworten, eventuell kombiniert mit einem Gesicht oder gar mehr“) Die vielen Versuche mit diesem Test haben deutlich gemacht — was man im Alltag auch ohne diesen Test sehen kann –, dass das beobachtbare Verhalten eines Akteurs niemals ausreicht, um logisch zwingend auf einen ‚echten Geist‘, sprich auf eine ‚echte Person‘ schließen zu können. Daraus folgt nebenbei, dass man — sollte es jemals hinreichend intelligente Maschinen geben — niemals zwingend einen Menschen, nur aufgrund seines Verhaltens, von einer intelligenten Maschine unterscheiden könnte.

Rein praktisch folgt aus alledem, dass wir im Alltag nur dann und solange als Menschen miteinander umgehen können, solange wir uns wechselseitig ‚Menschlichkeit‘ unterstellen, an den ‚Menschen‘ im anderen glauben, und mein Denken und meine Gefühle hinreichend vom Anderen ‚erwidert‘ werden. Passiert dies nicht, dann muss dies noch nicht eine völlige Katastrophe bedeuten, aber auf Dauer benötigen Menschen eine minimale Basis von Gemeinsamkeiten, auf denen sie ihr Verhalten aufbauen können.

Im positiven Fall können Unterschiede zwischen Menschen dazu führen, dass man sich wechselseitig anregt, man durch die Andersartigkeit ‚Neues‘ lernen kann, man sich weiter entwickelt. Im negativen Fall kann es zu Missverständnissen kommen, zu Verletzungen, zu Aggressionen, gar zur wechselseitigen Zerstörung. Zwingend ist keines von beidem.

Fortsetzung mit Kapitel 4 (neu).

Einen Überblick über alle Blogbeiträge des Autors cagent nach Titeln findet sich HIER.