1. Ausgelöst durch die Einschätzung einzelner, dass Polen insgesamt ‚toleranter erscheinen‘ als Deutsche, entwickelte sich am Sonntagnachmittag, 15.März 2015, ein lebhaftes Gespräch zum Begriff ‚Toleranz‘. Jeder kann und konnte aus seinem eigenen Alltag Beispiele beisteuern, in denen andere Menschen andere Verhaltensweisen zeigten oder Meinungen äußerten als jene, die man selber ‚gewohnt‘ war. Muss man dann aggressiv werden? Muss man schimpfen? Muss man sich ärgern? Muss man auf sein Recht pochen? …. oder kann man sich darüber amüsieren? Kann man eine humorvolle Bemerkung machen? Kann man es einfach unkommentiert stehen lassen? Kann man sich dadurch zu alternativen Gedanken anregen lassen? … oder kann man dies zum Anlass nehmen, zusammen mit anderen aufgrund dieser Unterschiede einen Gedankenaustausch zu versuchen, in dem sich alle Beteiligten der Unterschiede bewusst werden und anhand dieser Unterschiede dann unterschiedliche Motive, Werte und Ziele zu klären. Gelingt letzteres, dann kann sich dadurch die Qualität des Miteinander in Vielfalt verbessern.

2. Die Vielfalt der Alltagsbeispiele regte an, nach ‚Definitionen‘ von Toleranz zu suchen. Auffällig war, wie viele verschiedene Begriffe im Umfeld des Toleranzbegriffs im Umlauf sind: ‚Akzeptanz‘, ‚Duldung‘, ‚Respekt‘, ‚Legitimität‘, ‚Anerkennung‘, ‚Pluralität zulassen‘, ‚Freiheit des Denkens‘ zulassen usw.

3. Kurze historische Einblendungen ließen Situationen vor Augen treten, in denen einzelne Städte, Regionen oder Nationen den Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ethnien, Berufsgruppen oder religiösen Bekenntnissen dadurch vorzubeugen versuchten, indem man ‚per Verordnung/ Gesetz‘ möglichst allen möglichst ‚gleiche Rechte‘ zusprach, so dass sich Teilgruppen nicht ‚zurückgesetzt‘, nicht ‚unterdrückt‘ fühlen mussten. In diesen Beispielen blitze auf, dass unterschwellig eine Anerkennung der Verschiedenartigkeit wichtig zu sein scheint, ein Respekt vor dem ‚anderen‘.

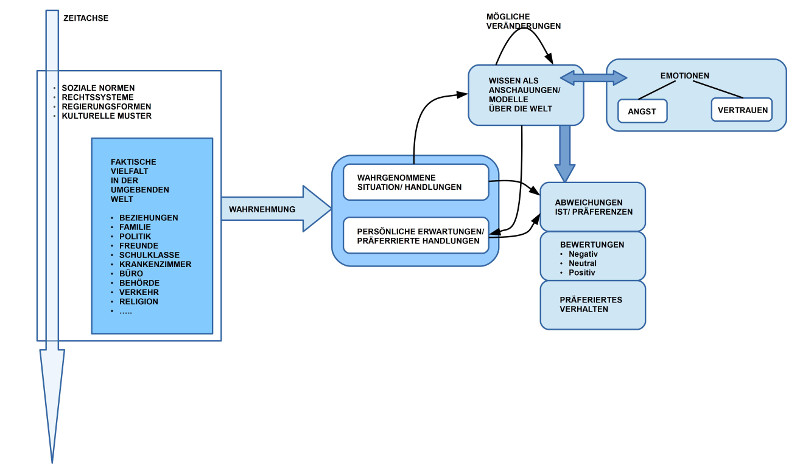

4. Denkt man auf dieser Linie weiter, dann wird klar, dass die Wahrnehmung von Verschiedenartigkeit voraussetzt, dass man als Betrachter eine ‚Vorstellung im Kopf‘ hat, eine ‚eigene Anschauung‘, ein ‚eigenes Modell des Alltags‘, anhand dessen man ‚Erwartungen‘ ausbilden kann, wie es ’sein sollte‘. Ist die Situation ‚anders‘ als man persönlich erwartet, erkennt man eine ‚Abweichung‘ von der Erwartung, entdeckt man eine ‚Verschiedenartigkeit‘. Je klarer die eigenen Erwartungen sind, um so eher entdeckt man Abweichungen. Jemand, der ein Smartphone, das auf dem Tisch liegt, spontan so anordnet, dass es ‚parallel‘ zur Tischkante liegt, folgt offensichtlich einem Modell des Alltags, in dem die Dinge ‚geometrisch geordnet‘ sein sollten. Eine Ehefrau, die ihren Mann kritisiert, dass er die ‚falschen Schuhe‘ anhabe, folgt offensichtlich einem anderen ‚Kleidungsmodell‘ als der Ehemann, der sich bis dahin ganz wohl mit seinen Schuhen gefühlt hatte. Usw.

5. Nun bildet unser Alltag eine schier unerschöpfliche Quelle von Ereignissen und Sachverhalten, die auf unsere persönliche Wahrnehmung treffen und damit auf unsere persönlichen ‚Weltmodelle‘. Bestimmte Bereiche des persönlichen Umfeldes (Wohnungen, Arbeitsplätze, Verkehrswege, ….) sind in der Regel eher ’stabil‘, zeigen wenig ‚Änderungen‘, sind mit unseren Erwartungen eher ‚konform‘ und sind daher eher selten Anlass zu Verschiedenartigkeiten. Aber auch hier, in den ‚vertrauten‘ Bereichen, kann es zu Veränderungen kommen: der Ehepartner ändert plötzlich etwas in der Wohnung, der Kollege ändert etwas im Büro, auf dem täglichen Verkehrsweg gibt es Änderungen: dies fällt un auf und je nach ‚Temperament‘ brausen wir auf, regen uns auf, fangen an zu schimpfen oder wir sind einfach erstaunt, lächeln, wundern uns, sind positiv überrascht usw.

6. Generell kann man sagen, je mehr verschiedene Menschen eine Situation teilen, je vielfältiger eine Gesellschaft ist, um so umfassender die Dynamik von Veränderungen ist, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Alltag auf ‚Änderungen‘ treffen, auf ‚Verschiedenartigkeit‘, auf Abweichungen von unseren Erwartungen von dem, was wir persönlich al ’normal‘, als ‚zutreffend‘ empfinden.

7. Würden wir in einer Welt leben, die ‚unveränderlich‘ ist, in der alle Menschen ‚gleich‘ wären, dann gebe es keine Veränderungen, die von unseren Erwartungen abweichen würden. In einer statischen, monotonen Welt mit genormten Menschen (Maschinen?) wäre alles geregelt, als ‚klar‘, alles ‚fest‘. In solch einer Welt gebe es kein Probleme.

8. Die reale empirische Welt, in der wir uns vorfinden, ist aber, soweit wir wissen, ein durch und durch dynamisches Gebilde, das sich über alle Zeiten hinweg beständig verändert hat und weiter verändert. Jegliches biologische Leben auf diese Erde war nur lebens- und überlebensfähig, weil es durch und durch auf diese permanente Veränderung eingestellt war. Sowohl auf der genetischen Ebene, die verantwortlich ist für die Strukturbildung und die grundlegenden körperlichen Funktionen, wie auch auf der Phänomenebene mit der dynamischen Wahrnehmungsfähigkeit, dem dynamischen Gedächtnis, den dynamischen Bedürfnissen und Emotionen, sind biologische Systeme sehr stark auf Veränderungen, auf Wandlung eingestellt. Ohne diese grundlegende Anpassungs- und Lernfähigkeit wäre kein biologisches Leben auf diese Erde (und in diesem Universum) möglich.

9. Anders formuliert: die vorgegebene permanente Veränderung der Welt erfordert von biologischen Systemen eine minimale, hinreichende Anpassungsfähigkeit, die mit dieser Veränderlichkeit klar kommen kann. Wären die biologischen Systeme ’starr‘, ’statisch‘, ‚unveränderlich‘, dann würden sie in kürzester Zeit ’sterben‘.

10. Zwar ist es so, dass ‚Neues‘, ‚Unbekanntes‘, ‚Unklarheiten‘ tatsächlich Unruhe auslösen können, Ängste, weil man nicht weiß, ob und wie man mit diesem neuen Unbekannten ‚klarkommen wird‘. Aber eine Verhaltensstrategie, die versucht, Neues, Unbekanntes, Veränderung, Vielfalt ‚auszublenden‘ wäre eine Art ‚Verweigerung der Realität‘ und ist der schnellste Weg in einen Untergang.

11. Gilt also eine minimale Anpassungs- und Lernfähigkeit schon für jedes einzelne Lebewesen als Grundanforderung zum Leben, so stellt sich diese Forderung einer Anpassungsfähigkeit auch für komplexere soziale Systeme (Familie, Institutionen, Kommunen, Megastädte, Regionen, Nationen, …). Die ‚Infrastruktur‘ von Institutionen entscheiden wesentlich darüber, ob und wie Menschen in größeren sozialen Gebilden leben und arbeiten können.

12. Versteht man in diesem Zusammenhang ‚Toleranz‘ als jene Haltung, die einen einzelnen Menschen oder ein soziales Gebilde befähigt, mit der vorgegebenen Veränderlichkeit und Vielfalt im Alltag ‚umgehen‘ zu können, ohne auf Schritt und Tritt an Veränderungen zu scheitern, dann würde die ‚Fähigkeit zur Toleranz‘ bedeuten, dass jemand in einem ‚minimalen Umfang‘ in der Lage ist, mit ‚Abweichungen von seinen persönlichen Erwartungen‘ umgehen zu können.

13. Die Preisfrage ist dann, was heißt ‚minimaler Umfang‘? Im Falle von Naturgesetzen ist klar, dass die Vorgabe dessen, was ‚möglich‘ ist und was ’nicht möglich‘ ist, sehr eng begrenzt ist. Dies gilt dann für alle von der ‚Natur‘ geprägte Realität, z.B. auch unsere Ökosysteme. Je komplexer diese sind umso schwieriger wird es zwar im Einzelfall, genau zu bestimmten, worin genau die hier geltenden Gesetzmäßigkeiten bestehen, aber eine Zerstörung von Teilbereichen an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig führt unausweichlich zur Zerstörung des Gesamtphänomens, das sich über viele Milliarden Jahre mühsam aufgebaut hat. Im Falle von sozialen Verhaltensweisen und Technologie wird es hingegen immer schwieriger, im einzelnen abzuwägen, was tatsächlich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ‚gut‘, ‚angemessen‘, ’notwendig‘, ‚hilfreich‘ ist oder umgekehrt ’schlecht‘, ‚unangemessen‘, ’nicht notwendig‘ oder ‚hinderlich‘. Etwas einfach nur abzulehnen, weil es ‚anders‘ ist, ist kein hinreichender Grund. Im Gegenteil, der schnellste Weg zum Verfall, zum Tod ist das starre Festhalten an Bildern aus der Vergangenheit ohne Kontext und ohne Reflexion. Nicht jedes Neue ist automatisch ‚gut‘ und ‚wichtig‘, aber ohne die betändige ‚Produktion‘ von ‚Neuem‘ und ohne beständiges ‚Ausprobieren‘ hat das Leben auf Dauer keine Chance.

14. Aus der Notwendigkeit der kontinuierlichen Öffnung für ‚Neues‘ folgt zwangsläufig, dass es einen gewissen Prozentsatz an ‚Scheitern‘ geben wird und geben muss. Lebensförderndes ‚Neues‘ kann es nicht zum Nulltarif geben. Lebensförderndes ‚Neues‘ verlangt, dass man ‚ins Risiko‘ geht, dass man ‚etwas wagt‘, dass man etwas ‚probiert‘. Wenn wir alles schon kennen würden (aus der Vergangenheit), dann gäbe es nichts ‚Neues‘. Weil aber die umgebende Welt (mit uns als Teil) sich beständig verändert, beständig ‚Neues‘ produziert, müssen wir lernen, mit ‚Neuem‘ konstruktiv und möglichst sozial verträglich um zu gehen. In der Industrie wollen viele Firmen zwar ’neue Produkte‘, um auf den Märkten der Zukunft bestehen zu können, aber eine ‚Kultur des Neuen‘ ist bislang kaum Bestandteil einer Gesellschaft. Man verlangt zwar Kreativität, ist aber nicht wirklich bereit, eine entsprechende kreative Landschaft zu schaffen. Man verlangt neues Wissen für neue Technologien und soziale Systeme, ist aber nicht bereit, ein entsprechendes Innovationsklima und entsprechend kreative innovative Lern- und Forschungsräume zu schaffen. Statt für eine lebensfähige Zukunft zu kämpfen, kämpft das Kapital, kämpfen die ‚Mächtigen‘ eher für den Fortbestand kurzsichtiger Privilegien und frieren Potentiale ein, aus Angst um ihre eigene kleinliche Situation. Wenn ‚Reiche‘ sich in bewachte Ghettos zurück ziehen müssen, wenn politisch Mächtige sich hinter Bodygards und Statussymbolen verschanzen müssen, dann ist eine offene, kreative, innovationsfreudige Gesellschaft weit weg. Sicherheitsdenken, Klassendünkel, Privilegien, Sonderschutzzonen usw. sind keine gute Rahmenbedingungen, über nachhaltig Neues zu schaffen. Die fortschreitende Instrumentalisierung von Lernen und Forschen tut das seinige dazu.

Einen Überblick über alle Beiträge von cagent nach Titeln findet sich HIER.